《ブランド・リレーションシップは本当に大切か》

ブランド・リレーションシップ入門講座も、いよいよ最終回となりました。そこで締めくくりに相応しく、「ブランド・リレーションシップは本当に大切か」について考えます。また「プレゼンス」「ダブル・ジョパディ」「パーセプション」といったマーケティング用語をあらためて理解したい人にも役立つはずです。

ブランド・リレーションシップは実務的に大切ではない?

第1回で説明したように、ブランド・リレーションシップに関する研究は、1990年代後半から始まり、2000年に入ると盛んに取り組まれるようになりました。いまから四半世紀ほど前のことです。

ブランド・リレーションシップというコンセプトの登場は、ブランドについての考え方を大きく変えました。たとえば世界標準ともいえるブランドのテキストStrategic Brand Management(邦題:戦略的ブランド・マネジメント)を見ると、「ブランド・レゾナンス・モデル」というフレームワークが掲載されています(Keller and Swaminathan, 2020)。実はこのフレームワークは、1998年に出版された同書の初版には記載されていませんでした。ところが2000年前後にブランド・リレーションシップが注目を集めたことがきっかけとなり、2003年の第2版から追加されたのです。ブランド・リレーションシップの登場は、テキストに書き換えを迫るほどのインパクトがありました。

ブランド・リレーションシップは、現代のブランド・マネジメントにおいて重要な目的の1つと位置づけられています。しかし最近では、「ブランド・リレーションシップは実務的にはあまり大切でない」と主張する人たちもあらわれてきました。実際のところ、どうなのでしょうか。

ブランド構築の3つのアプローチ

上述した「ブランド・レゾナンス・モデル」は「ブランド構築のためのロードマップとガイドラインを提供する」(Keller and Swaminathan, 2020, p. 122)ものだとされています。強いブランドを構築するには何に取り組んだら良いかを、順序立てて記述したモデルです。

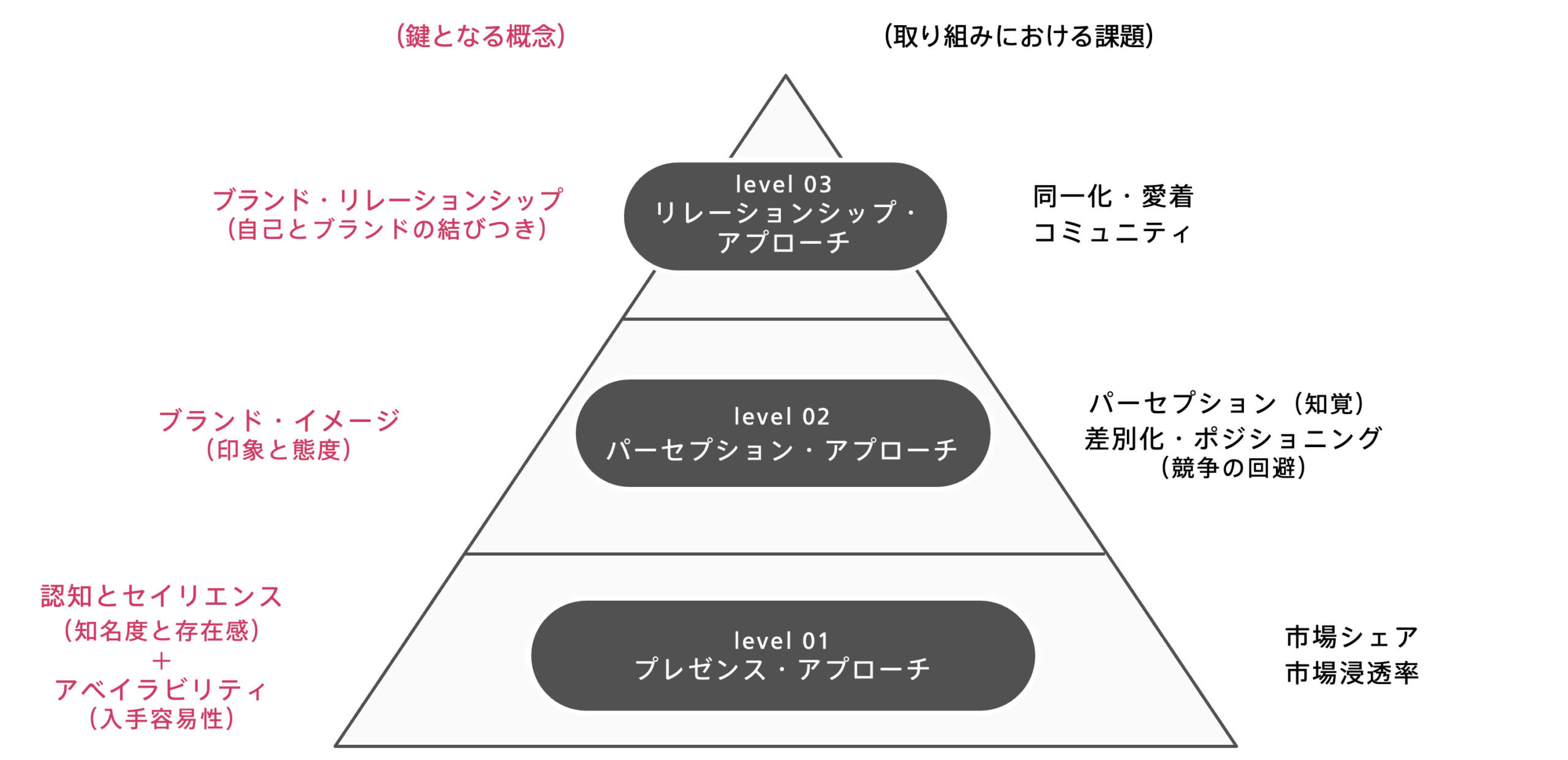

オリジナルの「ブランド・レゾナンス・モデル」は4段階のピラミッド構造になっていますが、私は3段階に簡略化することも可能だと考えています。図1はこうした観点から再構成されたモデルです。このモデルに基づくと、ブランド構築には3つのアプローチがあることが分かります。

1つ目は「プレゼンス・アプローチ」です。これはブランド認知とブランド・セイリエンスを高めることで想起容易性を獲得するとともに、流通チャネルを広げてアベイラビリティ(入手容易性)を向上させようとするものです。プレゼンス・アプローチでは容易に思い出され、簡単に手に入れられる状態をつくることが目指されます。

プレゼンス・アプローチではライトユーザーに焦点を合わせ、新規顧客の獲得に注力することが重視されます。こうした特徴を踏まえると「裾野を広げる戦略」(久保田, 2020; 久保田, 2025)ともいえます。

2つ目は「パーセプション・アプローチ」です。ここでは製品差別化やポジショニングに力を入れることで、競合ブランドとは異なる、魅力的なブランドだと認識してもらうことが目指されます。顧客の知覚(パーセプション)に訴えることで、競争を回避するとともに、顧客のロイヤルティを高めていこうとします。

3つ目は「リレーションシップ・アプローチ」です。このアプローチでは、ブランドのファンを育てたり、あるいはブランド・コミュニティーを支援したりすることに重点が置かれます。そしてブランドに対する愛着や同一化に基づく、強いロイヤルティ、肯定的なクチコミ発信、あるいはブランドへの支援などが期待されます。本講座が扱ってきたのが、まさにこの第3のアプローチです。

3つのアプローチの内容

それぞれのアプローチについて、もう少し詳しく見ていきましょう。

パーセプション・アプローチ:差別化で勝負する

3つのアプローチのうち、おそらく最もよく知られているのが、第2段階の「パーセプション・アプローチ」です。このアプローチは、いわゆるSTPマーケティングを基盤としています。STPマーケティングとは、セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングを基盤とするマーケティングのことです。

STPマーケティングが確立されたのは1980年代後半であり、そこではターゲット顧客を明確することと、ポジショニングによって独自性の高いイメージを形成ことが最重要課題とされました。

なかでもポジショニングは、提唱者のライズとトラウト自身が「知覚をめぐる戦い」(battle of perceptions: Rise and Trout, 1993)と指摘したように、自社ブランドを、いかにして他に代わりがない、価値ある存在と知覚してもらうかが鍵となります。まさにパーセプション(知覚)が主役です。

パーセプション・アプローチは現代のブランド・マネジメントにおける主流であり、多くの研究者や実務家が支持しています。代表的論者としてはフィリップ・コトラー、ケビン・レーン・ケラー、デイヴィット・アーカーなどがあげられます。また日本では音部大輔氏などが、独自の実践フレームワークを提唱しています。

プレゼンス・アプローチ:たまたま買う確率を高める

最近注目を集めているのが、第1段階の「プレゼンス・アプローチ」です。このアプローチは「ダブル・ジョパディ」(double jeopardy)という現象の存在を前提としています。ジョパディとは、損失や失敗などの危険のことです。

ダブル・ジョパディは、エアレンバーグ(Ehrenberg)という研究者が1970年代から指摘してきた現象です。彼は市場データを統計的に分析することで、ブランド間に十分な違いが感じられない場合、市場シェアの小さなブランドは市場浸透率(市場において一定期間に1回以上そのブランドを購入したことのある人の割合)が低く、なおかつ購買頻度(一定期間にそのブランドを購入した回数)も若干低い傾向があることを明らかにしました(Ehrenberg et al., 1990)。類似したブランドがひしめく市場では、小さなブランドは顧客数が少なく、行動的ロイヤルティもやや低いという、二重の危機(ダブル・ジョパディ)を背負っているわけです。

上述したように、ダブル・ジョパディという現象自体は、新しいものではありません。たとえば1990年代に日本で出版された消費者行動論の教科書にも、一定のページが割かれています(清水, 1999)。しかし一般のビジネス・パーソンには馴染みの薄い現象でした。そうしたなか2010年くらいから、この現象を基軸にしたビジネス書が人気を集めるようになり、ブランド戦略のもう1つの考え方として話題となり始めました。

プレゼンス・アプローチの代表的論者としては、バイロン・シャープやジェニー・ロマニウクなどがあげられます。また日本では森岡毅氏、今西聖貴氏、芹澤連氏などがこのアプローチを基盤として、さまざまな提唱をしています。

それぞれの主張は微妙に異なりますが、基本的な内容は(1)大半の市場において差別化やポジショニングは達成されていないこと、(2)そうした市場でブランドが大きくなるには、より多くの新規顧客を獲得する必要があること、(3)市場の大半はライトユーザーなので、新規顧客を獲得する際にも、そうした人々を中心とした戦略を練るべきでだと整理できます。

ただしいずれの論者も、差別化やポジショニングが不要であるとか、不可能だと断言しているわけではありません。

売り上げや利益に対する効率性を考えた場合、差別化やポジショニングに注力するよりも、ブランドの認知度やセイリエンスを高めつつ、流通チャネルを広げることで、関心度の低い人たちが「たまたま」購買する確率を高める方が有効だというのが彼・彼女らの主張です。

リレーションシップ・アプローチ:強力な顧客基盤を獲得する

第3段階の「リレーションシップ・アプローチ」では、ブランド・リレーションシップの形成や活用が鍵となり、愛着や同一化の形成による、強力な顧客基盤を獲得が目指されます。このアプローチが有効になる条件は、少なくとも2つあります。

まず、リレーションシップ・アプローチは、プレゼンス・アプローチやパーセプション・アプローチをある程度達成しているブランドで有効になります。つまり図1に示されたピラミッド構造の第1段階と第2段階をクリアしたブランドが、第3段階も制覇しようという場合です。このときブランド・リレーションシップは、すでに一定程度のロイヤルティを構築しているブランドをさらに強化するものとして、つまり「強いブランドをより強くするもの」として機能します。

もう1つは、まだ立ち上がったばかりの小さなブランドが、成長の機会を確保しようとする場合です。すでに述べたように、プレゼンス・アプローチはダブル・ジョパディ環境を前提としており、そこでは市場シェアの大きなブランドほど有利になります。ところが、まだ立ち上がったばかりの小さなブランドは、広告コミュニケーションや流通チャネルに巨額の投資を行う余力がありません。つまりプレゼンス・アプローチに取り組むのが困難です。

こうしたブランドに可能な戦略の1つは、競合ブランドとはまったく異なる独自のポジションを獲得し、熱心に支持してくれる顧客に支えられながら成長していくことです。つまりブランドは、その成長過程の初期において、ユニークなポジションを獲得し、競合ブランドとは大きく異なるものと認知されることで、広告コミュニケーションや流通チャネルをめぐる巨大ブランドとの直接衝突を回避しつつ成長していくことになります(久保田・澁谷・須永, 2022, p.238)。もちろんこうした場合は、パーセプション・アプローチとも組み合わせていくのが有効でしょう。

3つのアプローチの関係

3つのアプローチの関係について考えてみましょう。ポイントは、図1がピラミッド構造になっていることです。これは3つのことを意味しています。

段階性

まず3つのアプローチには段階性があり、取り組みの順序があります。知らないブランドに印象は形成されませんし、印象の薄いブランドに愛着は抱かれません。あるアプローチに取り組むには、まずその前段階となるアプローチを、ある程度達成されていることが必要です。

非排他性

また3つのアプローチは、組み合わせて用いることができます。つまり「どれか1つしか選べない」というわけではありません。自社の顧客をいくつかに分けて、それぞれにプレゼンス、パーセプション、リレーションシップ・アプローチを使い分けることもできます。

規模の異質性

さらに3つのアプローチでは、対象となる顧客数が異なります。プレゼンス・アプローチが多数の顧客を対象とするアプローチであるのに対して、リレーションシップ・アプローチは自社ブランドユーザーの一部を対象とします。上位の階層になるほど、対象となる顧客数は少なくなると考えて良いでしょう。

このように3つのアプローチの関係には、(1)段階性、(2)非排他性、(3)規模の異質性といった特徴があります。

どのアプローチを使うべきか?

企業は3つのアプローチを、どう使い分けたら良いのでしょう。そのヒントになるのが、効果が発揮される条件の違いです。

プレゼンス・アプローチは、前述したように類似したブランドがひしめく市場で戦っているブランド、いいかえれば他のブランドと明確な違いがないブランドや、関心度の低い顧客を相手にしているブランドにとって効果的です。その一方で、このアプローチの実行では、いわゆる「パワー・マーケティング」(経営資源の量で勝負するマーケティング)が効果を発揮しやすくなります。したがってそれは、いわば「強者のための戦略」ともいえます。

パーセプション・アプローチは、強い個性で独自の世界を形成しているブランドや、新ジャンルを構築したブランドにとって効果的です。いうまでもなく、差別化によって競争を回避することがでれば、高い利益が期待できます。その一方で、競合ブランドと明確に異なる地位やジャンルを確立できるブランドは、実際には必ずしも多くありません。パーセプション・アプローチを採用する場合、自社ブランドの魅力をしっかり理解したうえで、競合ブランドとまったく異なるポジションを達成することが大切です。「間違え探し」のような違いでは、競合との差別化は困難です。

リレーションシップ・アプローチが効果を発揮するのは、顧客にとってそのブランドが、「私らしさ」を表現したり確認したりできるものであったり、あるいは自らの経験や感情を分かち合ってくれる存在として認識される場合です。本講座の第2回、第5回、第8回で説明したように、プロパティとしてのブランドや、パートナーとしてのブランドになれるかがポイントです。ブランド・アイデンティティのしっかりしたブランド、ロングセラー・ブランド、そして消費者に寄り添うタイプのブランドに有利なアプローチといえるでしょう

一般論として、「パワー・マーケティング」を展開するだけの経営資源をもたない小さな企業にとって、パーセプション・アプローチや、リレーションシップ・アプローチは心強い味方となります。

ブランド・リレーションシップは本当に大切なのか

さて今回のテーマは「ブランド・リレーションシップは本当に大切か」でした。すでにお分かりのように、その答えは「イエス」です。ただし「無条件に」ではありません。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのV字回復には、新規顧客の獲得があったそうです(森岡・今西, 2016)。そこではおそらく、プレゼンス・アプローチが力を発揮したのでしょう。他方、東京ディズニーリゾートの安定した地位は、多くのライトユーザーと熱心なファンが組み合わさることで、達成されているように思えます。これはプレゼンス・アプローチとリレーションシップ・アプローチが絶妙にブレンドされていると解釈できます。

世界に目を向けると、コカ・コーラはブランド認知とブランド・セイリエンス高めるとともに、流通チャネルを広げることで、圧倒的な地位を誇っています。明らかに、プレゼンス・アプローチ型の戦略です。その一方でAppleやNikeは、独自の技術やイメージによって自社ブランドを差別化するとともに、高い認知率とセイリエンス、そして広い販売網も達成しています。またさらに、愛好家やコミュニティーも上手に活用しています。プレゼンス・アプローチ、パーセプション・アプローチ、リレーションシップ・アプローチの合わせ技です。

このように現実を見ていくと、3つのアプローチはいずれも大切であり、ブランドの地位、市場の状況、戦略によってバランスを考えた上で、「使い分け」たり「組み合わせる」ことで効果を発揮するといえます。3つのアプローチが有効となる条件は異なりますし、期待される効果も市場シェア、競争の回避、クチコミや支援といった具合に違います。

本講座が扱ってきたブランド・リレーションシップは、リレーションシップ・アプローチの鍵となるコンセプトです。したがってそれは、ブランド構築のための極めて重要な要素の1つといえます。しかし十分な効果を得るには、上述したように、戦略的に使いこなすことが大切になります。

*****

全10回の講座をお読みいただき、ありがとうございました。第1回目の冒頭で書いたように、「強いブランド」を持つことはマーケティングを圧倒的に有利にします。そして「強いブランド」を構築するための有力な手段の1つがブランド・リレーションシップです。

今回の講座では、ブランド・リレーションシップとは何かから始まり、どのようにして測定するのか、どのような効果があるのか、どうして形成されるのか、どのようにマネジメントすれば良いかについて説明してきました。この講座の内容が皆さんにとって役立つものであれば、嬉しく思っています。

参考文献

- Ehrenberg, Andrew S. C., Goodhardt, Gerald J., Barwise, T. Patrick (1990). Double Jeopardy Revisited. Journal of Marketing, 54(3), 82-91.

- Keller, Kevin Lane, and Swaminathan, Vanitha (2020). Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity (5th ed.). Harlow, UK: Pearson Education.

- Ries, Al and Trout, Jack (1993). The 22 Immutable Laws of Marketing. Harper Business.

- 久保田進彦・澁谷覚・須永努 (2022)『はじめてのマーケティング〔新版〕』有斐閣.

- 久保田進彦 (2020).「デジタル社会におけるブランド戦略:リキッド消費に基づく提案」『マーケティングジャーナル』39(3),67-79.

- 久保田進彦 (2025).『リキッド消費とは何か』新潮社

- 清水聰 (1999). 『新しい消費者行動』千倉書房.

- 森岡毅・今西聖貴 (2016). 『確率思考の戦略論:USJでも実証された数学マーケティングの力』角川書店.