《強いブランドを手に入れる》

どうすれば、多くの人に長く愛される「強いブランド」を作ることができるのでしょうか? その鍵となるのが、「ブランド・リレーションシップ」です。愛されるブランド作りの仕組みを具体的に解き明かしていきましょう。

ブランド冬の時代

「強いブランド」を持つことは、マーケティングを圧倒的に有利にします。それはまるで、急な坂道を電動アシストサイクルで登るときのようです。どんなに必死にペダルをこいでも、普通の自転車では追いつけません。強いブランドと弱いブランドでは、同じ努力でも成果が大きく違ってきます。そして、ときには残酷なほどの差を生み出します。マーケターであれば誰もが「強いブランドが欲しい」と思うはずです。ブランドの大切さは多くのマーケターに認識されています。

ところが振り返ってみると、2010年代は「ブランド冬時代」だったように思えます。SNSを中心としたデジタル・メディアがマーケティング活動の主戦場となるにつれ、製品の提示方法、プロモーション、キャンペーンなどの巧拙が、マーケティング関係者の中心的な話題になりました。結果としてブランドよりも、その「売り方」に注目が集まりました。

デジタル・メディアを中心とした施策の特徴は、いずれもA/Bテストなどで、その効果を簡単に検証できることです。これに対して、ブランドの効果は確認が難しいのが事実です。

エビデンスを重視する現代のマーケティングにおいて、ブランドへの関心が低下したのは無理のないことでしょう。

ブランドには効果があるのか

ブランドには、本当に効果があるのでしょうか? 実務に携わっている方ならば、一度はこの疑問を抱いたことがあるはずです。

実は数年前、Journal of Marketingというマーケティングのトップ・ジャーナルに、この問題に正面から取り組んだ論文が掲載されました。オランダのティルブルフ大学に在籍する、ダッタ准教授らによる論文です(Datta, Ailawadi, and van Heerde, 2017)。

この論文の特筆すべき点の1つは、消費者向けパッケージ製品を対象としたうえで、膨大なブランドを長期間にわたるデータによって分析していることです。なんと、25の製品カテゴリーにわたる290のブランドについて、10年間にもおよぶデータを用いて分析をしています。

結果は明白でした。消費者がブランドについて何を考え、何を感じているかが、市場シェアにかなりの影響を及ぼしていることが明らかになりました。具体的には、ブランドについてよく認識し理解していること(ブランドについての知識)、自分にふさわしくフィットしたブランドだと思っていること(自分との関連性)、そしてそのブランドを好んでおり、高く評価していること(ブランドに対する印象や評価)が、市場における実際のパフォーマンスと深い関係にあることが確認されました。

ブランドは数年にわたって構築される

ほかにも、興味深いことがいろいろ発見されました。その1つは、ブランドの力は数週間や数ヵ月ではなく、数年間を経て発揮されるということです。消費者のブランド心理(知識、関連性の認識、印象や評価)が市場シェアなどのマーケティング成果に影響を及ぼすタイムラグを分析したところ、2年間以下では効果が確認できなかったとそうです。この結果について彼らは「ブランド・エクイティは数週間や数ヵ月ではなく、数年にわたって構築される」(Datta, Ailawadi, and van Heerde, 2017, p.15)と述べています。単純に解釈すると、ブランド・マネジメントの効果が表れるには、少なくとも3年以上かかるということでしょう。

この分析結果をご覧になって、「大切なのはスピード感だ。効果が出るまで何年もかかるブランドは、現代のマーケティングに適していない」と思った方もいるでしょう。しかし、そう感じた方は、ぜひ視点を逆にしてみてください。ブランド力はすぐに変わらないということは、それが非常に安定したものであることを意味しています。つまり、ひとたび強いブランドを構築できれば、安定した売上や利益を獲得できるわけです。ブランド・マネジメントは瞬発性には乏しいかもしれませんが、骨太の戦略といえます。

強いブランドを手に入れるには

強いブランドを手に入れるには、どうすればよいのでしょう。おそらくそれは、(1)じっくり構えることと、(2)論理的に行動することです。

上述した研究が示すように、強いブランドは数週間や数ヵ月では構築できません。継続性と一貫性が必要です。そして継続的で一貫したマーケティング活動を展開するには、場当たり的に行動するのでなく、目標を定め、どうしたらそれを達成できるかを熟考して行動することが求められます。

強いブランドを手に入れる方法として、いわゆる「ファン・マーケティング」が広く注目され始めました。一部では2010年代の中頃から話題になっていましたが、2018年に佐藤尚之氏の『ファンベース』(ちくま新書)が発売された影響が大きかったと思います。著名なマーケターの本によって、2020年頃から「ファン・マーケティング」(fan-based marketing)という考え方が一気に広がりました。

私は「ファン・マーケティング」が支持されたことを、自然な流れだと考えています。冒頭で述べたように、2010年代のマーケティングはデジタル・メディアにおける施策を中心としたものであり、製品の見せ方やプロモーションを工夫することで得られる「即時的な反応」が重視されてきました。

しかし、言うまでもなくマーケティングにはバランスが大切です。「新規顧客の獲得」と「既存顧客の維持」はどちらも必要ですし、「短期的な施策」と「長期的な戦略」は適切に組み合わせることで効果が増大します。プロモーション・ベースの短期的な施策ばかりが注目された反動として、「やっぱりブランドも大切だよね」という認識が芽生え、「じっくりファンを育てよう」という意識が浸透したように思います。

ファン・マーケティングの問題

ところがあらためて考えると、これまでのファン・マーケティングには、「〜だろう」であるとか「〜のはずだ」など、憶測や経験則にもとづく部分が少なくありませんでした。私はこれまでのファン・マーケティングには5つの問題があるように感じています。

- ファンとは何なのか?

- 誰がファンなのか?

- ファンは何をしてくれるのか?

- どうしてファンになるのか?

- ファンだけが大切なのか?

これらはいずれも大切なことですが、いまひとつ曖昧なままにされてきたと感じている方も多いはずです。明確なエビデンスに基づくことなく、なんとなく、ファン・マーケティングが導入されるケースもあったようです。しかしそれでは困ります。一体、どうしたら良いでしょう?

ブランド・リレーションシップ

意外と知られていないのですが、「ファン・マーケティング」についての研究にはかなりの歴史があります。ただしファン・マーケティングというのは実務用語であり、学術的には「ブランド・リレーションシップ」(brand relationships)という研究領域が相当します。

ブランド・リレーションシップは、消費者が感じる「ブランドとの絆」のことです。あるいは「ブランドへの愛着」と思っていただいても結構です。ブランド・リレーションシップ研究では、「愛されるブランド」について、さまざまな考察や分析が行われてきました。

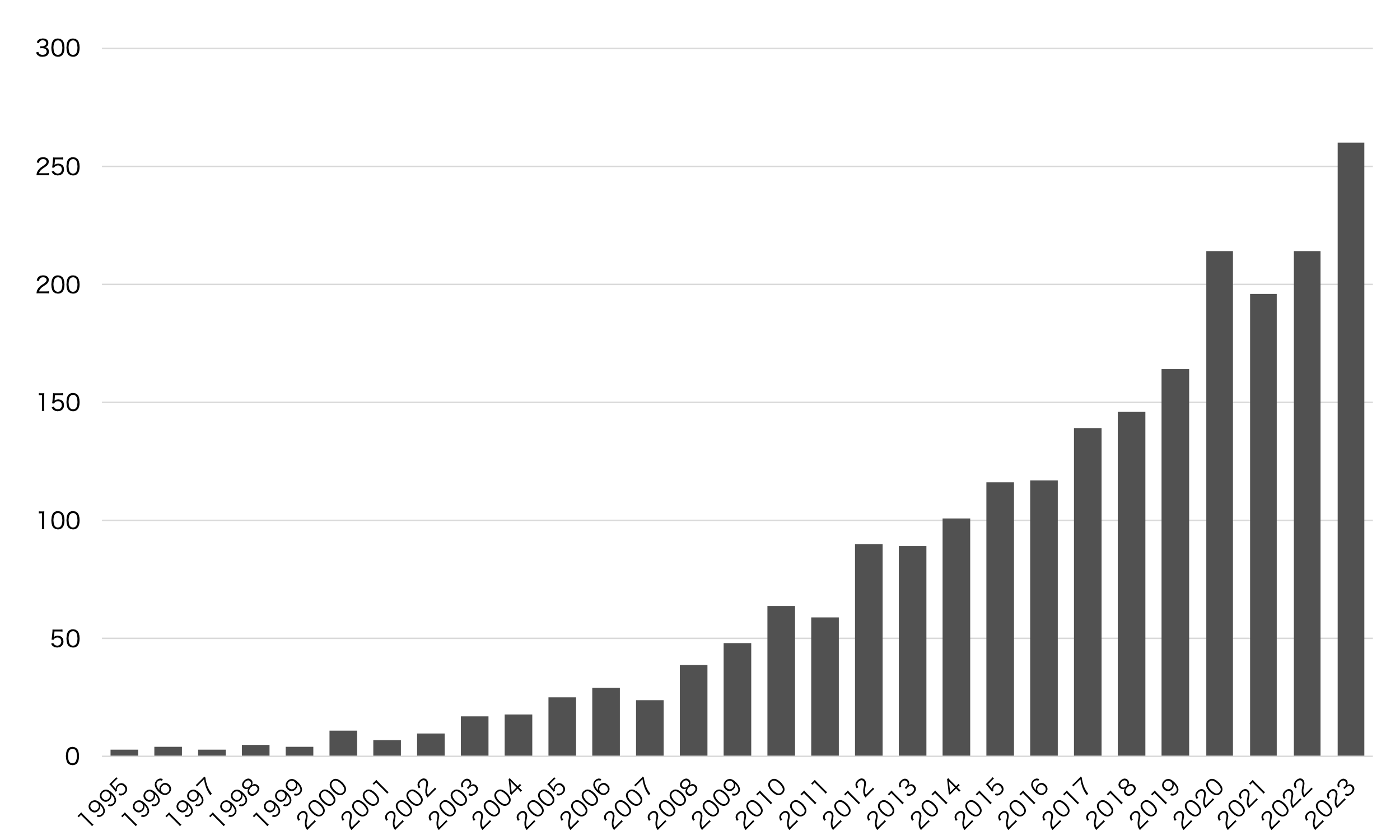

図1は、ブランド・リレーションシップに関する学術論文の動向を示したものです(久保田, 2024)。ブランド・リレーションシップに関する研究は1990年代後半から現れ始め、2000年以降盛んに研究されるようになりました。

こうした増加傾向は現在でも続いていますが、私の感覚では2020年代に入り、その内容はだいぶ成熟してきたように思います。効果的なファンマーケティングのための理論が、ようやく整ってきたわけです。いまこそ、ブランド・リレーションシップ研究で得られてきた膨大な知見を活用すべきでしょう。

図1は代表的な学術データベースの1つであるEBSCO(Business Source Premier)を用いて、2024年2月12日に作成したものです。ブランド・リレーションシップに関する学術論文の本数は、査読付き学術専門誌を対象として、“brand relationship”“brand relationships” “self brand connection” “self-brand connection” のいずれかが含まれている論文を検索することで算出しました。

愛されるブランドの仕組みを知る

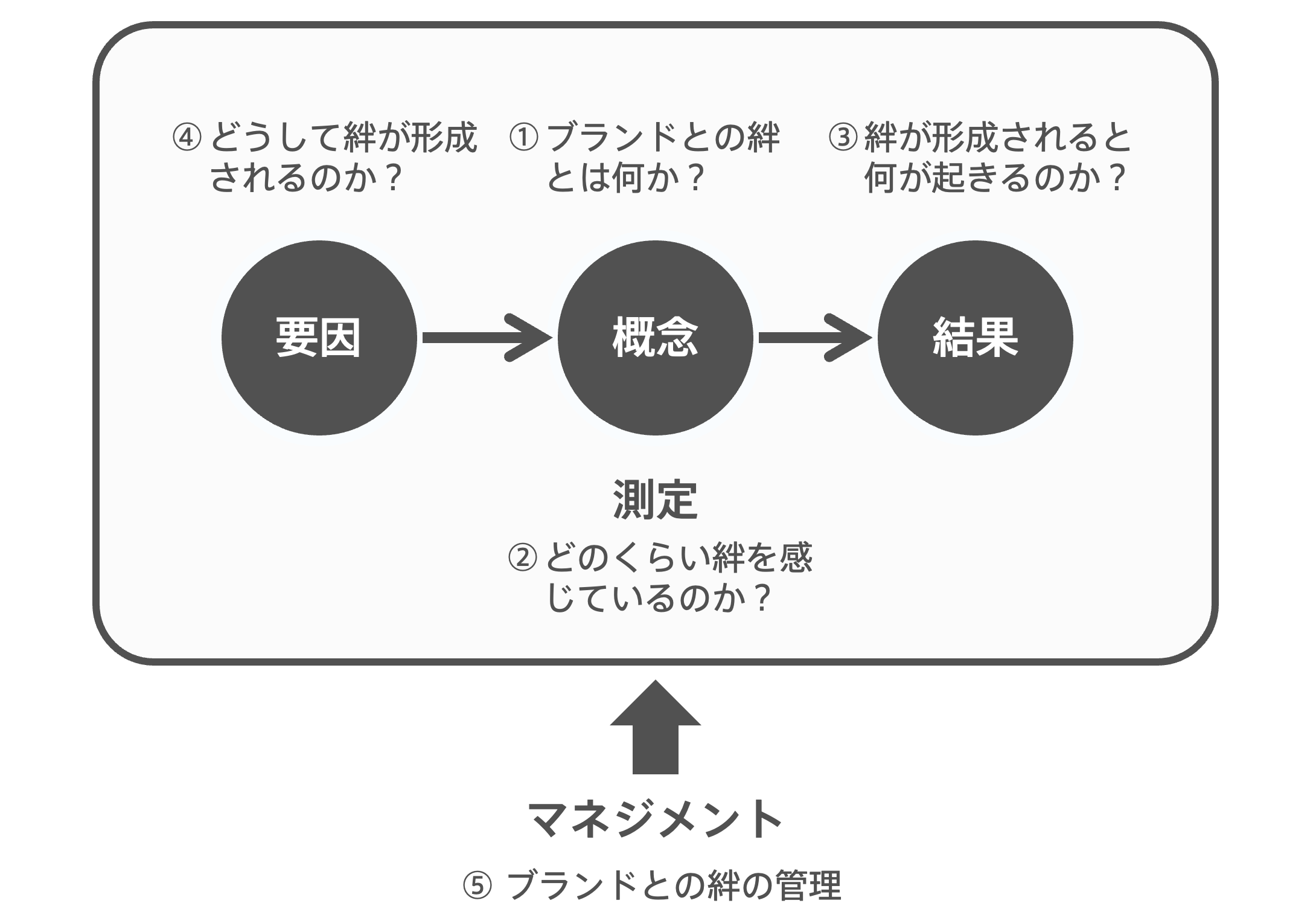

ブランド・リレーションシップに取り組むには、愛されるブランドの仕組みを知るのが近道です。愛されるブランドの仕組みを知るのは、さほど難しいことではありません。ブランド・リレーションシップ(ブランドとの絆)について、5つのことを理解するだけです。

- ブランドとの絆とは何か?

- 顧客はどのくらい絆を感じているのか?

- 絆が形成されると、何が起きるのか?

- どうして絆が形成されるのか?

- 絆だけが大切なのか?

まず、あたりまえですが「ブランドとの絆」が曖昧では、絆の形成には取り組めません。そこで、ブランド・リレーションシップというコンセプトについて理解を深めます。

次に、自社ブランドのユーザーは、「どのくらい絆を感じているか」を知る必要があります。ブランド・リレーションシップの強さの測定です。

3つ目は「絆の効果」の整理です。もし、ブランド・リレーションシップが自社に利益をもたらしてくれないならば、それを育成したり維持したりする意味はないでしょう。

4つ目は「どうして絆が形成されるのか」の解明です。ブランド・リレーションシップの形成メカニズムがわかれば、マーケティング活動を効果的に進められます。

最後は「絆だけが大切なのか」を検討することです。ブランド・リレーションシップを形成してファンを育成するだけでなく、新規顧客を獲得したり、ごく一般的なユーザーを維持したりすることも、重要なマーケティング課題です。これらのバランスをどのようにとるかは、戦略的な資源配分といえるでしょう。

言葉にすると複雑そうに見えますが、図にしてみるとごく単純な仕組みであることがわかります(図2)。愛されるブランドの仕組みを知るには、たった5つのことを理解するだけです。次回以降は、それぞれについて、わかりやすく説明していくことにしましょう。

参考文献

- Datta, Hannes, Ailawadi, Kusum L., van Heerde, Harald J. (2017). How Well Does Consumer-Based Brand Equity Align with Sales-Based Brand Equity and Marketing-Mix Response? Journal of Marketing, 81(3), 1–20.

- 久保田進彦(2024a). 「ブランド・リレーションシップの基礎知識」『青山経営論集』59 (1), 2-29.

- 久保田進彦(2024b).『ブランド・リレーションシップ』有斐閣.