《ブランド・リレーションシップとは何か》

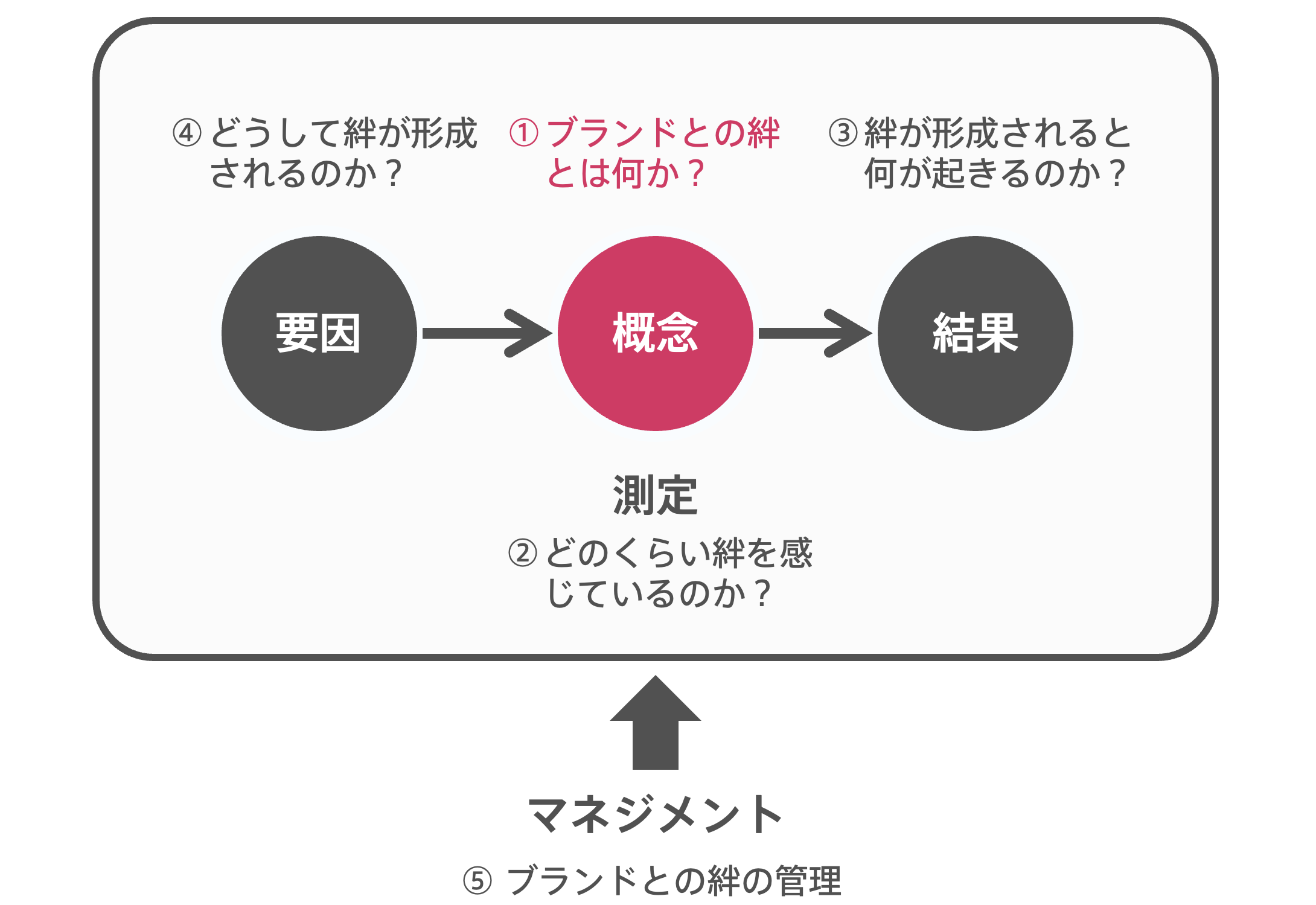

ブランド・リレーションシップ入門講座の第2回目です。今回は「ブランド・リレーションシップとは何か?」について考えていきましょう。第1回目で説明したように、ブランド・リレーションシップとは「ブランドとの絆」のことでした。しかしそれでは、まだ漠然としています。そこで今回は、もう少し明確な理解を目指していきます。

まずブランドとの絆が生まれる際の顧客の心理を探るとともに、「ブランド・リレーションシップ」の正体について掘り下げます。つづいて、「ブランド態度」や「ブランド満足」との違いについて説明し、最後にブランド・リレーションシップの2つのタイプを解説します。

自己とブランドの結びつき

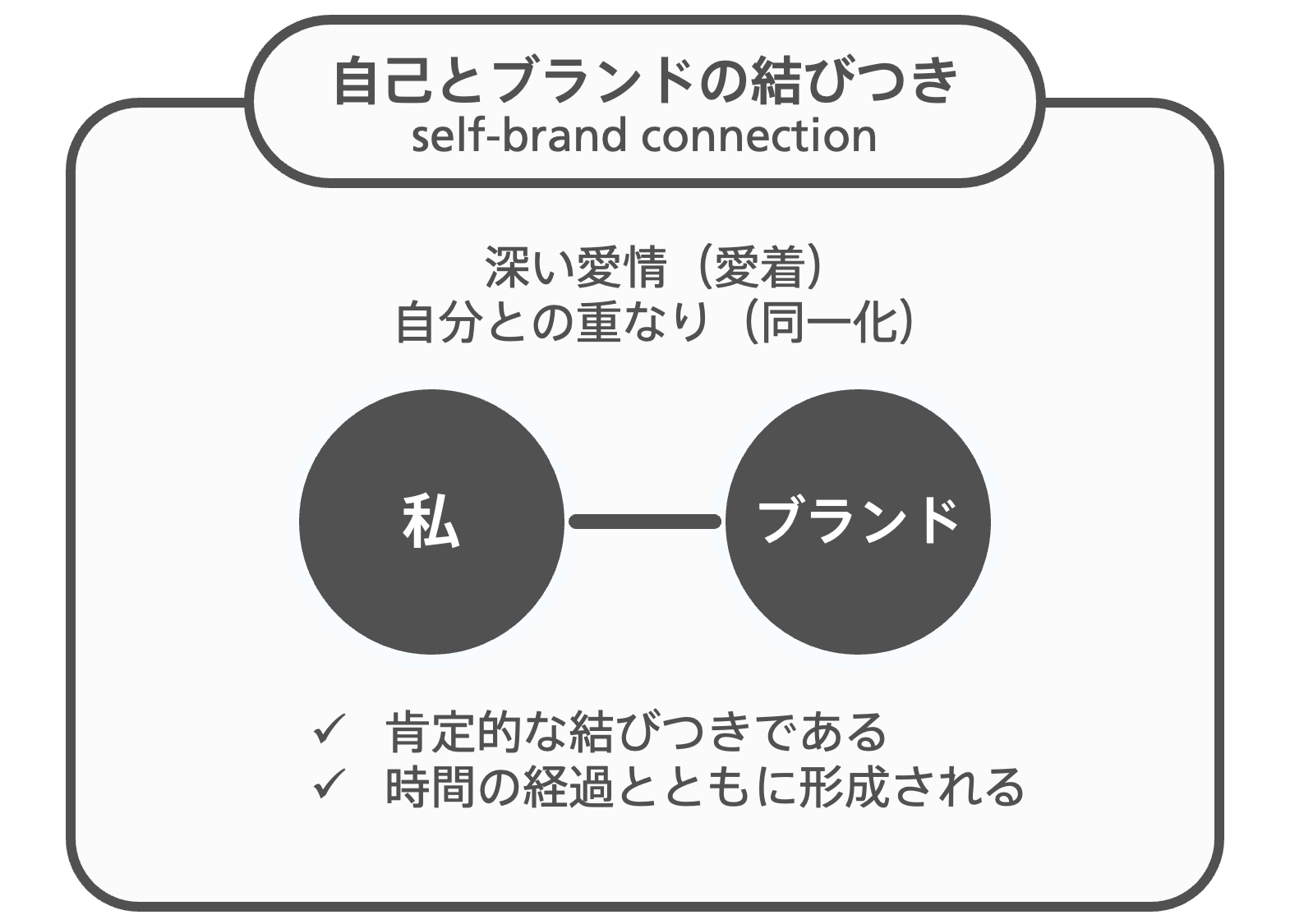

ブランド・リレーションシップ研究では、消費者がブランドとの間に感じる絆のことを「自己とブランドの結びつき」(self-brand connection)といいます。これは、心の中でブランドが「自分」と結びついている状態です。

「自己とブランドの結びつき」を理解するポイントは、「誰にとっても『自分』は特別な存在だ」ということです。ほとんどの人は「自分」を大切にしようとし、他の人より優先します。特に困っているわけでもないし、名前も知らない、まったくの他人に、自分のお金をプレゼントする人は稀でしょう。自分を大切にするというのは、人間の本能に近いものなのかもしれません。

私たちは、自分を大切にするだけでなく、自分と深く結びついたものも特別扱いします。たとえば、人(自分の子供)、組織や集団(自分の勤務している会社、思い入れのあるチーム)、国や地域(自分の生まれ育った街)、正しいと思っている考え方(自分の信念)など、私たちが特別扱いするのは、そのほとんどが「自分」と結びついたものです。

これと同様に、自分と深く結びついたブランドも特別な存在となります。ブランドは自分と結びつくことで「私のブランド」となり、他のブランドとは異なる特別な存在になります。愛着が生じ、強いロイヤルティが形成され、多少高くても喜んで購入しようとするようになります。また肯定的なクチコミを発信したり、他の人に推奨したりしたくなります。さらには、そのブランドをより良くするために、助言することもあります。

ここまでお読みになって、お気づきになられた方も多いでしょう。自己とブランドの結びつきが形成されると、いわゆる「ファン」の行動がみられるようになるのです。「ファン・マーケティング」とは、実は「自己とブランドの結びつき」(self-brand connection)を生み出し、活用することなのです。

ブランド・リレーションシップの特徴と定義

ブランド・リレーションシップには忘れてはならない特徴が、少なくとも2つあります。まずブランド・リレーションシップは、好ましい評価や感情を抱いているブランドに対して形成されます。つまりそれは、自己とブランドの「肯定的な」結びつきです。どうしても忘れることのできない、嫌な思い出のあるブランドとの関係は、ブランド・リレーションシップといいません。

またブランド・リレーションシップは、瞬間的に生じるものではなく、それまでの経験や知識にもとづき、時間をかけて形づくられます。したがってそれは、「時間の経過とともに形成される」結びつきといえます。たとえばブランドのイベント会場などで生じる,その場限りの瞬間的な結びつきの感覚は、ブランド・リレーションシップに含まれません。

先ほど述べた「自己とブランドの結びつき」と、これら2つの特徴を組み合わせると、ブランド・リレーションシップの定義が導けます。ブランド・リレーションシップとは「自己とブランドの肯定的で持続的な心理的結びつき」(久保田, 2024, p.3)のことです。ブランド・リレーションシップは、肯定的な結びつきであり、時間の経過とともに形成されるものですから、企業にとって望ましく安定的な資産となります。

ブランド・リレーションシップの正体

自己とブランドの結びつきについて、さらに深く考えてみましょう。ブランド・リレーションシップの正体を探ってみます。ブランド・リレーションシップ研究では、自己とブランドの結びつきを「同一化」と「愛着」という2つの異なる概念を使って説明してきました。

「同一化」はアイデンティフィケーション(identification)の日本語訳であり、「同一視」ともいうこともあります。同一化(あるいは同一視)とは、ある対象を、自分の一部であるように感じることです。一体感を抱くことといっても良いかもしれません。

たとえば多くの人は、自分の子供や大切な恋人のことを、まるで自分の一部のように思うでしょう。子供や恋人に良いことがあれば、自分のことのように嬉しくなります。逆に、子供や恋人が侮辱されたなら、自分が馬鹿にされたような気持ちになります。

同じような心理はブランドに対しても生じます。もちろん子供や恋人に対する同一化ほど強烈ではありませんが、それでもお気に入りのブランドに、自分との重なりや一致を感じることは、決してめずらしくないはずです。

「愛着」はアタッチメント(attachment)の日本語訳です。愛着という概念にはいくつか意味があるのですが、ブランド・リレーションシップ研究では、ブランドとの愛情豊かな結びつきを指します。緊密な愛情関係といってもよいでしょう。同一化と異なり、愛着は日常生活でもよく用いる概念なので、直感的にも理解しやすいと思います。

ブランド・リレーションシップを「同一化」として考えると、それはブランドとの間に一体感や重なりを感じている状態のことになります。またブランド・リレーションシップを「愛着」として考えれば、ブランドとの間に愛情に満ちた関係が形成されていることになります。

このように同一化と愛着は本来的には異なる概念ですが、ブランド・リレーションシップ研究では、両者がほぼ同じ意味で使われてきました。したがってブランド・リレーションシップ(あるいは自己とブランドの結びつき)とは、ブランドに対して深い愛情を抱くとともに(愛着)、自分との重なりを感じていること(同一化)といえます。これがブランド・リレーションシップの正体です(図2)。

ブランド・リレーションシップと類似概念

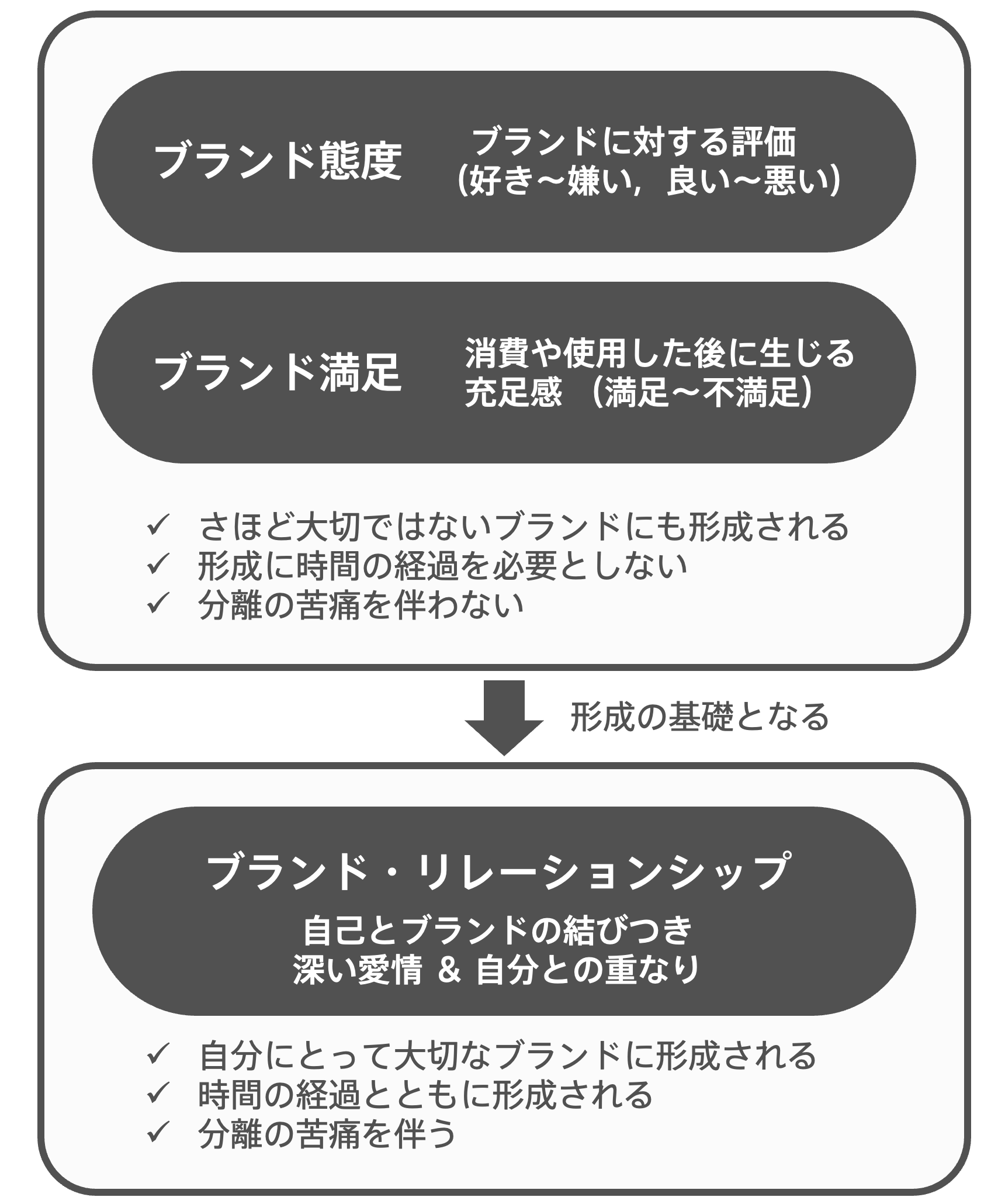

ブランド・リレーションシップの正体がわかると、他の類似した概念との違いもはっきりします。ブランド・リレーションシップと似て非なるものとして、「ブランド態度」や「ブランド満足」があります。抽象的な話が続きますが、大切なポイントなので、もう少しだけお付き合いください。

「ブランド態度」とは、あるブランドに対する「好き〜嫌い」や「良い〜悪い」といった「評価」のことです。ややこしいのは、好ましいブランド態度が形成されている場合も、ブランド・リレーションシップが形成されている場合も、顧客の再購買意向やリピート率が高まることです。つまりブランド・リレーションシップとブランド態度は、いずれもブランドに対するロイヤルティを生み出します。このため、ブランド態度とブランド・リレーションシップは混同されがちです。

しかし、好ましいブランド態度は、自分にとってさほど大切ではない(つまり絆を感じていない)ブランドにも形成されます。たとえば、たいがいの消費者はストローに対して深い関心がないでしょう。ストローのブランドに対して、深い愛情や自分との重なりを感じる人は稀だと思います。しかしその一方で、私たちは、デザインや使い勝手の良いストローに「とても良い!」といった評価を下すことがあります。ブランド・リレーションシップが形成されていなくても評価は可能であり、好ましいブランド態度は形成されるのです。

「ブランド満足」とは、製品やサービスを消費や使用した後に生じる充足感のことであり、その製品やサービスが心地よい水準を提供したと感じたときに生じます。ブランド満足は、顧客満足(CS)といわれることもあります。

ブランド態度と同様に、ブランド満足もブランドに対するロイヤルティを生み出します。しかし満足もまた、自分にとってさほど大切ではないブランドに対して生じます。「たまたま買ったストローを使ってみたら、大満足!」という場面は、想像に難くありません。ブランド態度と同様に、ブランド満足も、ブランド・リレーションシップの有無に関わらず生じるのです。

ブランド態度やブランド満足がブランド・リレーションシップと異なる点は、他にもあります。まず、すでに述べたようにブランド・リレーションシップが時間の経過を通じて形成されるものであるのに対して、ブランド態度が形成されたり、ブランド満足が生じたりするのに、こうした時間の経過は必要とされません。店頭で初めて手に取った製品に、瞬間的に「これは良い!」と感じたり、製品やサービスを消費や使用した直後に「とても満足!」と思うことはよくあるはずです。

またブランド・リレーションシップが形成されていると、そのブランドを失うことに苦痛を感じやすくなりますが、ブランド態度やブランド満足は必ずしもそうでありません。最愛のブランドが手に入らなくなってしまったら悲しいでしょうが、たまたま買った使い勝手の良いストローが手に入らなくなっても、(残念ではありますが)とくに悲しむことなく、すぐに代わりを探すのが普通です。このようにブランド態度やブランド満足は、形成に時間の経過を必要としないことや、分離の苦痛を伴わないことでもブランド・リレーションシップと異なります。

ブランド・リレーションシップは好ましい評価や感情を抱いているブランドに対して形成されますから、ブランド態度やブランド満足はブランド・リレーションシップの基礎となります。このためブランド・リレーションシップは、ブランド態度やブランド満足と深い関係にあります。しかし肯定的なブランド態度が形成されていたり、強いブランド満足を感じていたとしても、そのブランドとの間に絆が形成されている(あるいは自分の一部のように感じたり、深い愛情を感じたりしている)わけではありません。

図3:ブランド・リレーションシップと類似概念

好感度や満足度を調べても、ファンは見つからない

ここまで抽象的な議論をしてきたのには、理由があります。それは「いくら好感度や満足度を調べても、ブランドのファンは見つからない」ことをお伝えしたかったからです。

すでにお分かりのように、ブランドのファンとは、単にそのブランドが好きな人ではありません。あるいは、単にそのブランドに満足している人でもありません。もちろん、そのブランドをよく買う人でもありません。

ブランド・リレーションシップは購買履歴だけではわかりませんし、好感度や満足度のような一般的なアンケートでもわかりません。上述したように、いくら好感度や満足度を調べても、ブランドのファンは見つからないのです。

それでは、ブランド・リレーションシップはどうやって測ったら良いのでしょう? 気になるところですが、これはとても大きな問題ですので、次回のテーマとしたいと思います。

「小道具」としてのブランドと「相棒」としてのブランド

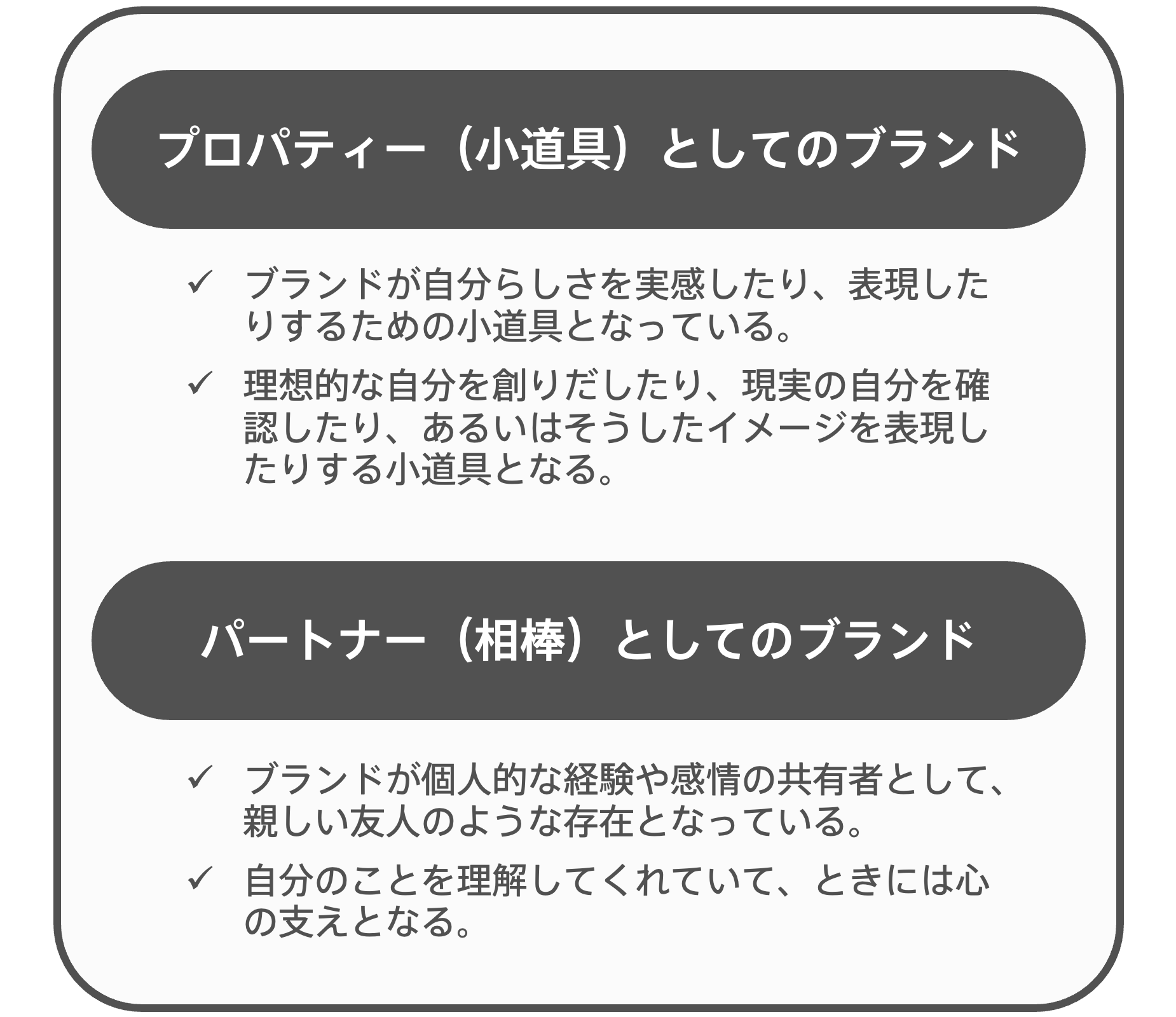

最後にブランド・リレーションシップのタイプについて考えてみます。ブランド・リレーションシップにはいろいろなタイプがありますが、ここでは最も基本的な2つのタイプをご紹介します(いずれも久保田, 2024より)。

以前私がインタビューをした際に、三菱自動車のモーター・スポーツ・ブランドである「ラリーアート」に強く惹かれている男性がいました。40代半ばの彼は、自分のことを、いつまでも若く見られたい、永遠の少年でいたい、と話していました。また「ラリーアート」について、若々しくて力強いイメージがある、と語っていました。この男性が「ラリーアート」に絆を感じている理由は、とてもわかりやすいと思います。それは、ブランドが自分らしさを実感したり、表現したりするための小道具となっているからです。

もう1人、別の方の例をご紹介しましょう。この方は「ペヤング ソースやきそば」の熱烈なファンであり、周囲には「ペヤンガー」を自称しているそうです。彼は「ペヤング」を愛する理由について,(1)幼いころから食べ親しんでいること、(2)親に作ってもらったのではない、初めて「自分で作って食べた」食事であること、(3)おやつや夜食などに、親に隠れて食べた記憶が残っていること、(4)お金のない貧乏時代に助けてくれた存在であること、などをあげていました。そして「ペヤング」は、親に用意されたのではなく「自分が好きなときに、自分で作って食べた」という特別な経験や、自身が精神的、金銭的に苦しいときに「助けてくれた」という感情とつながっていると述べていました。また「ペヤング」以外のブランドにスイッチしない理由の 1 つとして、他のブランドは「自分の楽しみや苦しみを知らない」ことをあげていました。この方が「ペヤング」に絆を感じている理由は、個人的な経験や感情の共有者として、まるで親しい友人のような存在になっているからだと解釈できます。

2つの事例を比べると、ブランドは好ましい自己を創りだしたり、現実の自己を確認したり、あるいはそうしたイメージを表現するための「小道具」として機能することもあれば、自分のことを理解してくれ、ときには心の支えになる「相棒」として機能することもあることがわかります。

たとえば環境に関心がある人にとって「パタゴニア」のような環境保護型ブランドは、自分らしさを確認したり表現したりするための小道具になるはずです。またこれとは対照的に、仕事で悩んだときに一人で楽しむことの多かったウィスキーのブランドを、心を許せる相棒のように感じる人もいるでしょう。

英語で小道具のことを「props」(propertiesの略)ということから、前者のようなブランドは「プロパティー型ブランド」といえます。また後者のような相棒ブランドは「パートナー型ブランド」といえます。ブランドは「自分にとってどのような存在か」によって、プロパティー(小道具)となることもあれば、パートナー(相棒)となることもあるのです。

ブランド・リレーションシップにプロパティー型(小道具型)とパートナー型(相棒方)があることは、それらを「ファン」とひとくくりにしない方が良いことを意味しています。異なるタイプの結びつきであれば、異なる打ち手があるはずです。

ブランド・リレーションシップは、さらに細かく分けることもできます。拙著『ブランド・リレーションシップ』(有斐閣)では、6つのタイプのブランド・リレーションシップを紹介しています。ブランド・リレーションシップを実務に展開するには、こうしたより細かな分類が参考となるはずです。

まとめ

今回は「ブランド・リレーションシップとは何か」について考えてみました。

- まずブランド・リレーションシップとは「自己とブランドの結びつき」であり、それは「肯定的」で「持続的」な性質を持っていることがわかりました。

- またブランド・リレーションシップは同一化や愛着といった概念で説明することができ、ブランドに対して深い愛情を抱くとともに(愛着)、自分との重なりを感じていること(同一化)がブランド・リレーションシップの正体だということもわかりました。

- さらにブランド・リレーションシップは、ブランド態度やブランド満足と異なるものであり、それゆえ好感度や満足度を調べても、ファンは見つからないことが明らかになりました。

- そしてブランドは自分にとってどのような存在かによって、「プロパティー」(小道具)となることもあれば、「パートナー」(相棒)となることもあり、いずれを目指すかによって打ち手が変わってくることを指摘しました。

全体的にやや抽象的な話が多かったと思いますが、ブランド・リレーションシップという概念が、だいぶ明確になったと思います。次回は、ブランド・リレーションシップの強度をどうやって測定するかについて、考えていきましょう。

ブランド・リレーションシップ入門講座03 misc.