《ブランド・リレーションシップの測定》

前回はブランド・リレーションシップ(ブランドとの絆)の正体を探りました。そして(1)愛着と結びつきであること、(2)態度や満足とは異なること、(3)「小道具」「相棒」という大きく分けて2つのタイプがあることがわかりました。また、ブランド・リレーションシップは、満足度・好感度では測れないことも説明しました。

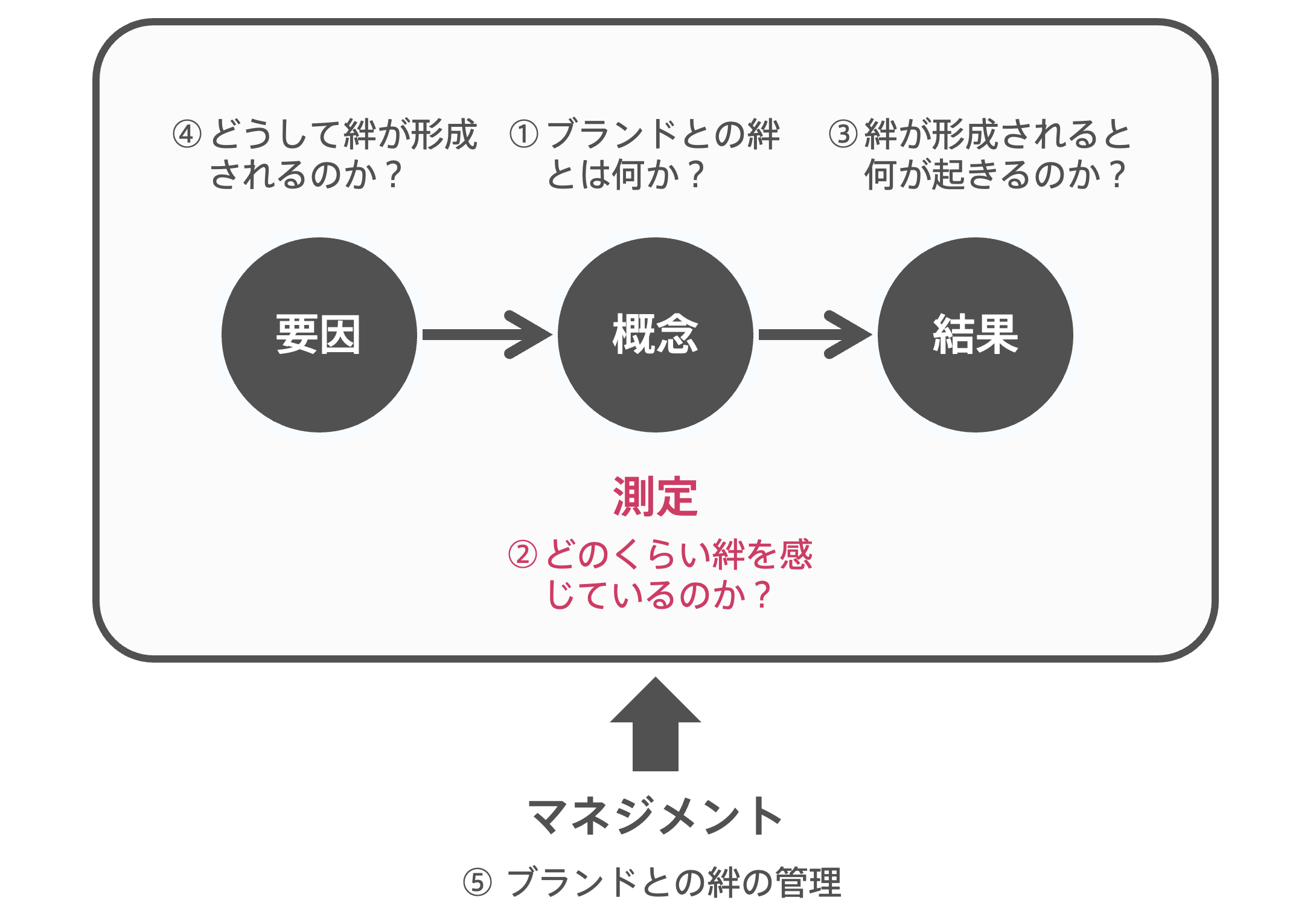

ここまで来ると、ブランド・リレーションシップの強度(ファンの程度)を測りたくなります。そこで今回はブランド・リレーションシップの測定について説明します(図1)。また「ブランド・リレーションシップスコア(BRS)」の分析結果からわかった、4つの知見も紹介します。内容的には、ぐっと実践的なものとなります。

ブランド・リレーションシップの強度をどう測るか

ブランド・リレーションシップを測定する一番簡単な方法は、「あなたは◯◯◯(ブランド名)にどのくらい愛着を抱いていますか」という質問をすることです。この方法のメリットは、とにかくシンプルなことです。実査も容易ですし、その後の分析も簡単です。

しかし消費者が感じるブランドとの結びつきは、とても複雑な心理現象です。その実態をたった1つの質問項目で正確に捉えることは難しいものです。複数の質問項目を組み合わせて用いたほうが良いはずです。

こうした考えに基づき、私は15年ほど前に、ブランド・リレーションシップを測定する尺度を開発しました。「ブランド・リレーションシップ尺度」(BR尺度)とよばれ、企業でも実際に使用されています。

BR尺度を構成する3つの要素

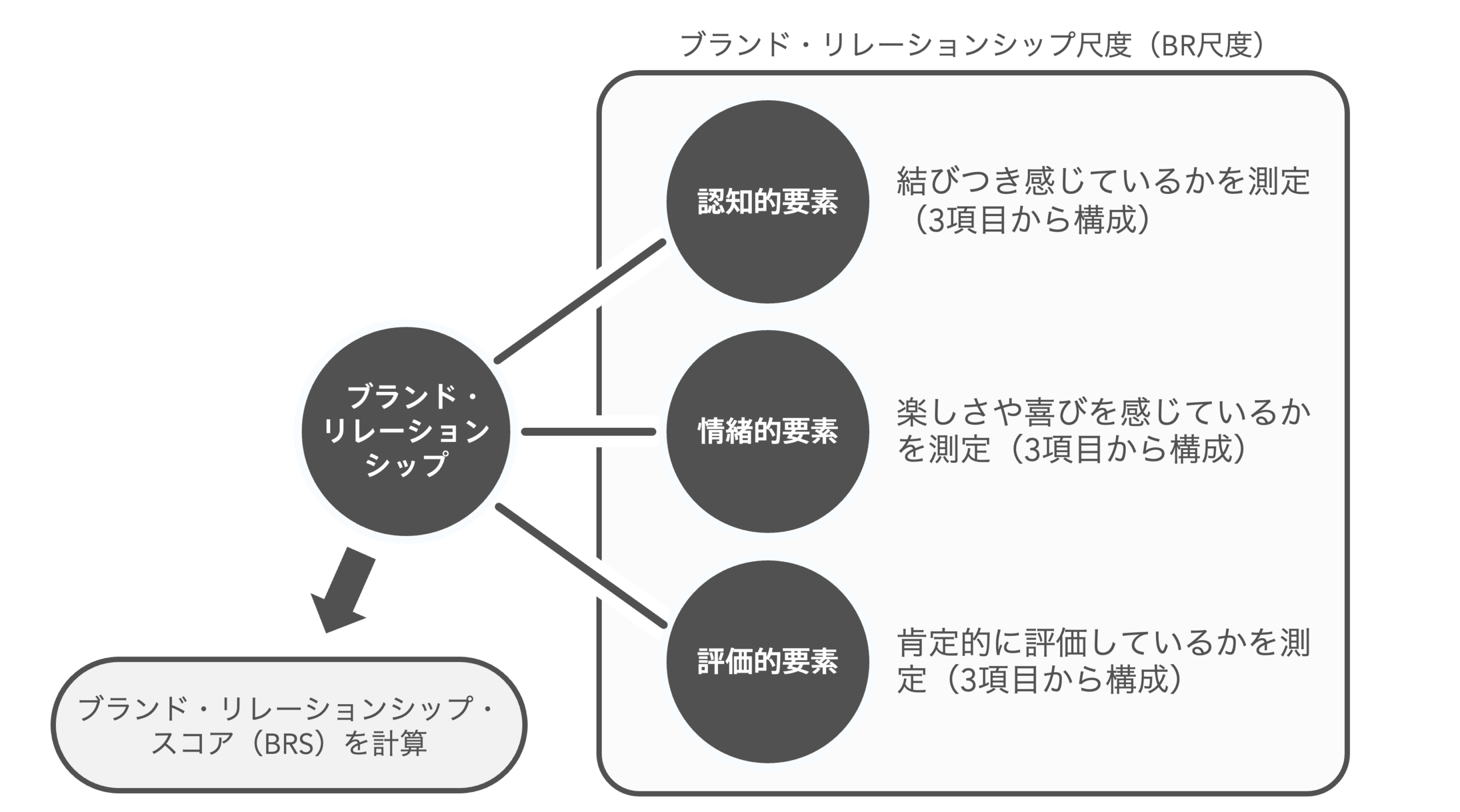

BR尺度は、ブランド・リレーションシップを構成する3つの要素に着目します。認知的要素、情緒的要素、評価的要素です。

認知的要素とは、ブランドとの結びつきの感覚です。ブランドとの一体感や重なりの感覚といって良いでしょう。ブランド・リレーションシップが「自己とブランドの結びつき」(self-brand connection)であることを考えると、こうした要素が含まれるのは当然といえます。認知的要素はブランド・リレーションシップの基盤となるものです。

情緒的要素とは、ブランドとの結びつきが生み出す、楽しさや喜びといった肯定的感情のことです。人は自分と強く結びついたもの(たとえば自分の子供や自分の好きなチーム)のことを考えると、なんとなく楽しい気持ちになります。ブランドも同じです。大好きなブランドのことを考えると、楽しい気持ちや、ちょっと幸せな気持ちになります。そこで「ブランド・リレーションシップ尺度」には情緒的要素が組み込まれています。

評価的要素とは、そのブランドや、そのブランドと関連する物事に対する肯定的な評価のことです。人は自分と強く結びついたものを、肯定的に評価しようとします。無意識のうちに「ひいき」をしてしまうのです。逆に、自分と強く結びついたものを否定されると、嫌な気持ちになります。こうした特性を利用して、「ブランド・リレーションシップ尺度」には評価的要素が組み込まれています。

以上のようにBR尺度は、「あるブランドとの間にリレーションシップが形成されると、そのブランドに対して結びつきを感じながら(認知的要素)、楽しさや喜びを感じ(情緒的要素)、肯定的に評価する(評価的要素)」という考えに基づいています。そしてこれら3つの要素を同時に測定することで、リレーションシップの強度を把握します。

もう少し硬い表現をすると、BR尺度はブランド・リレーションシップを「認知的要素を基盤としつつ、情緒的要素、評価的要素によって特徴づけられる高次概念」(久保田, 2024, p.66)と考えたうえで、これら3つの要素を同時に測定し、「ブランド・リレーションシップの強度として1次元的に集約する」(同, p.133)ものといえます(図2)。

なお認知的要素、情緒的要素、評価的要素が、互いに密接に結びついた関係にあり、共変動するというのは、これまでの理論や調査などによって裏づけられています(e.g., Tajfel & Turner, 1979, 1986; Bergami & Bagozzi, 2000)。

実際の尺度開発では、数多くの過去の研究を参考にして、3つの要素を的確に測定するための質問項目が作成されました。そして調査を繰り返すことで尺度の妥当性を確認し、合計9項目から構成される尺度が作られました。一連の作業では、4回の調査にわたり、合計7,000以上のアンケート回答を分析対象としています。

ブランド・リレーションシップ・スコア(BRS)

BR尺度を用いて測定した結果を統計的に処理することで、ブランド・リレーションシップの強度を計算することができます。私はこれを「ブランド・リレーションシップ・スコア」(BRS)と呼んでいます(図2)。

BRSは、ブランド・リレーションシップの測定結果を偏差値化(平均=50、標準偏差=10)したものです。したがって、50以上であれば平均以上であり、50以下であれば平均以下ということになります。

ブランド・リレーションシップの強度を測定できるようになると、色々なことがわかります。興味深い知見を、いくつかご紹介しましょう。

そのブランドは、どのくらい愛されているか?

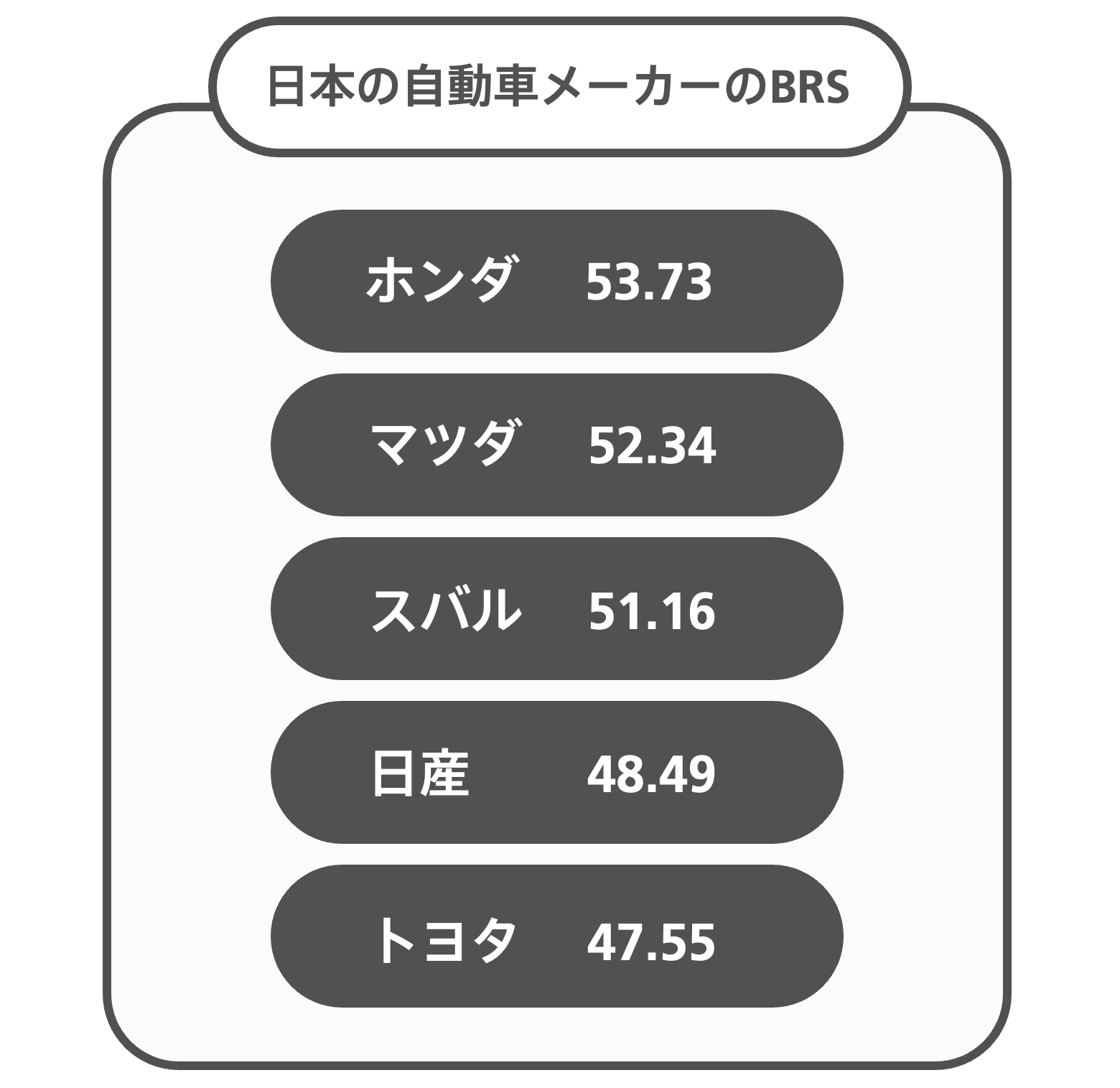

BR尺度によってまずわかるのが、「そのブランドは、どのくらい愛されているか」ということです。たとえば、私が2023年に行った調査によると、日本の自動車メーカーのBRSは「ホンダ 53.73」「マツダ 52.34」「スバル 51.16」「日産 48.49」「トヨタ 47.55」でした(図3)。この調査では「お気に入りのブランド」を1つ挙げてもらい、そのブランドに対するリレーションシップの強度を測定しました。

前回説明したように、ブランド・リレーションシップは「評価」や「満足」と異なります。それは「良い・好き」や「満足した」ではなく、ブランドとの間に感じる「結びつき」のことです。したがって消費者がそのブランドを自分の一部のように感じていたり、愛着を抱いたりしている場合にBRSは高くなります。上述した調査結果を見る限り、「ホンダ」のBRSは相対的に高く、「トヨタ」のBRSは相対的に低くなっています。どうやら「ホンダ」は消費者から愛されているようです。

ただし、誤解しないでいただきたいのですが、BRSが低いのは必ずしも悪いことではありません。なぜなら、いわゆる「普通の消費者」に幅広く受け入れられている場合、BRSは低くなるからです。

冷静に考えるとわかるように、大半の消費者は「お気に入り」のブランドに対して、良い(あるいは好き)とは思っていますが、愛着を感じているわけではありません。したがって、これら「普通の消費者」に焦点を合わせ、彼・彼女らを幅広く取り込むのは有効な戦略の1つです。おそらく「トヨタ」はそうした戦略を採用しているのでしょう。

企業には、「愛されるブランドを目指す」という選択肢もあれば、「より広い浸透を目指す」という選択肢もあります。私は、後者のように市場に広く浸透していく方法を「裾野を広げる戦略」と呼んでいます(久保田, 2020; 2023; 久保田・澁谷・須永, 2022)。いわゆるダブル・ジョパディを念頭においた戦略であり、古くからからあった考え方ですが、最近は実務書で取り上げられるようになり、広く知られるようになりました(e.g., 芹澤, 2023; 森岡・今西, 2016; Sharp, 2010) 。

逆に、愛されるブランドを目指し、ブランド・リレーションシップをマーケティング戦略の一部に組み込むのであれば、顧客の愛着や絆を、いかにビジネスに展開できるかが重要となります。ブランド・リレーションシップの高さをマーケティング成果に結びつけられなければ、宝の持ち腐れになってしまうからです。

ブランド・リレーションシップはニッチ・ブランドだけのものか?

先ほど、大半の消費者は「お気に入り」のブランドに対して、良い(あるいは好き)とは思っているが、愛着を感じているわけではないと書きました。するとブランド・リレーションシップは、一部の消費者に深く愛されている「ニッチ・ブランド」に顕著なものに思えてきます。実際、「結局のところ、BRSが高いのはニッチ・ブランドばかりですよね?」という質問をいただくこともあります。

確かに熱狂的なファンを抱えるニッチ・ブランドは珍しくありません。しかし「BRS」と「知覚されたブランド・サイズ」の相関係数を計算すると、ほぼ無相関となります(久保田, 2024)。分析結果を見る限り、BRSはブランドの大きさと関連性がないようです。

ちなみに2023年の調査では、BRS1位はディズニーリゾートの57.73でした。ディズニーリゾートは、明らかにニッチ・ブランドではありません。

製品カテゴリーを超えた比較

BRSの優れている点は、他にもあります。それは、異なる製品カテゴリー同士での比較ができることです。たとえば「パナソニック」と「ドン・キホーテ」と「資生堂」を比較することができます。またブランド・リレーションシップが高い製品カテゴリーや、低い製品カテゴリーを明らかにすることもできます。

それでは、もしブランド・リレーションシップが低い製品カテゴリーでビジネスを展開していたら、どうしたらよいでしょう。愛着が生じにくいカテゴリーだから、ブランド・リレーションシップの形成をあきらめてしまうというのは1つの考え方です。しかし戦略的に考えた場合、ブランド・リレーションシップが形成されにくいカテゴリーであるほど、ブランド・リレーションシップを形成できたときの効果は大きくなるとも考えられます。

第2回目では「ペヤング ソースやきそば」のファンの事例を紹介しました。これまでの調査によると、食品カテゴリーにおけるブランド・リレーションシップは自動車やテーマパークと比べて、あまり高くないことがわかっています。しかし、そうした中で「ペヤング ソースやきそば」はしっかりとファンをつかみ、確固とした地位を築いています。

きわだった安定性

ここまでお読みいただいた皆さんには、ぜひ実際にお手にとってご覧いただきたいのですが、拙著『ブランド・リレーションシップ』では2010年と2023年に行った調査の結果を公表しています。ブランド・リレーションシップ(あるいはファン・マーケティング)について、13年もの期間をおいて行われた調査は、おそらく世界でも他にありません。自画自賛のようになってしまうのですが、大変貴重なものだと思います。

2つの調査結果を比較してわかるのは、13年間もの時間経過あるにも関わらず、BRSが大きく変化したブランドがわずかだということです。これはブランド・リレーションシップが長期的に安定したものであり、容易には変化しないことを示しています。

まったく違う時期に、まったく違う人に尋ねたにもかかわらず、一貫性の高い結果が示されたということから、ブランド・リレーションシップが非常に強固な経営資源であることがわかります。同時にそれは、付け焼き刃では対応できないものであり、長い時間をかけて、戦略的に取り組む価値があるものであることも意味しています。

今回は、ブランド・リレーションシップの測定について説明しました。ブランド・リレーションシップは「態度」や「満足」とは異なるため、独自の測定尺度や評価指標が必要となります。そこで「ブランド・リレーションシップ尺度」や「ブランド・リレーションシップ・スコア」をご紹介しました。またブランド・リレーションシップ・スコアから読み取れるヒントについても、少し考えました。

次回はブランド・リレーションシップが形成されると、どのような効果が生じるのかについて考えていこうと思います。

参考文献

- Bergami, Massimo, and Bagozzi, Richard P. (2000). Self-Categorization, Affective Commitment and Group Self-Esteem as Distinct Aspects of Social Identity in the Organization. British Journal of Social Psychology, 39 (4), 555-577.

- Sharp, Byron (2010). How Brands Grow: What Marketers Don’t Know. South Melbourne, VIC: Oxford Univ Press. (前平謙二訳『ブランディングの科学:誰も知らないマーケティングの法則11』朝日新聞出版, 2018年)

- Tajfel, Henri, and Turner, John. C. (1979). An Integrative Theory of Intergroup Conflict. In William. G. Austin and Stephen Worchel(Eds.), The Social Psychology of Intergroup Relations (pp. 33-47). Monterey, CA : Brooks/Cole.

- 久保田進彦 (2020).「デジタル社会におけるブランド戦略:リキッド消費に基づく提案」『マーケティングジャーナル』39 (3), 67─79.

- 久保田進彦 (2023).「リキッド消費とブランド戦略」田中洋編『デジタル時代のブランド戦略』有斐閣, 119─135.

- 久保田進彦 (2024).『ブランド・リレーションシップ』有斐閣.

- 久保田進彦・澁谷覚・須永努 (2022)『初めてのマーケティング[新版]』有斐閣.

- 芹澤連 (2003). 『戦略ごっこ: マーケティング以前の問題』日経BP.

- 森岡毅・今西 聖貴 (2016).『確率思考の戦略論: USJでも実証された数学マーケティングの力』KADOKAWA/角川書店.