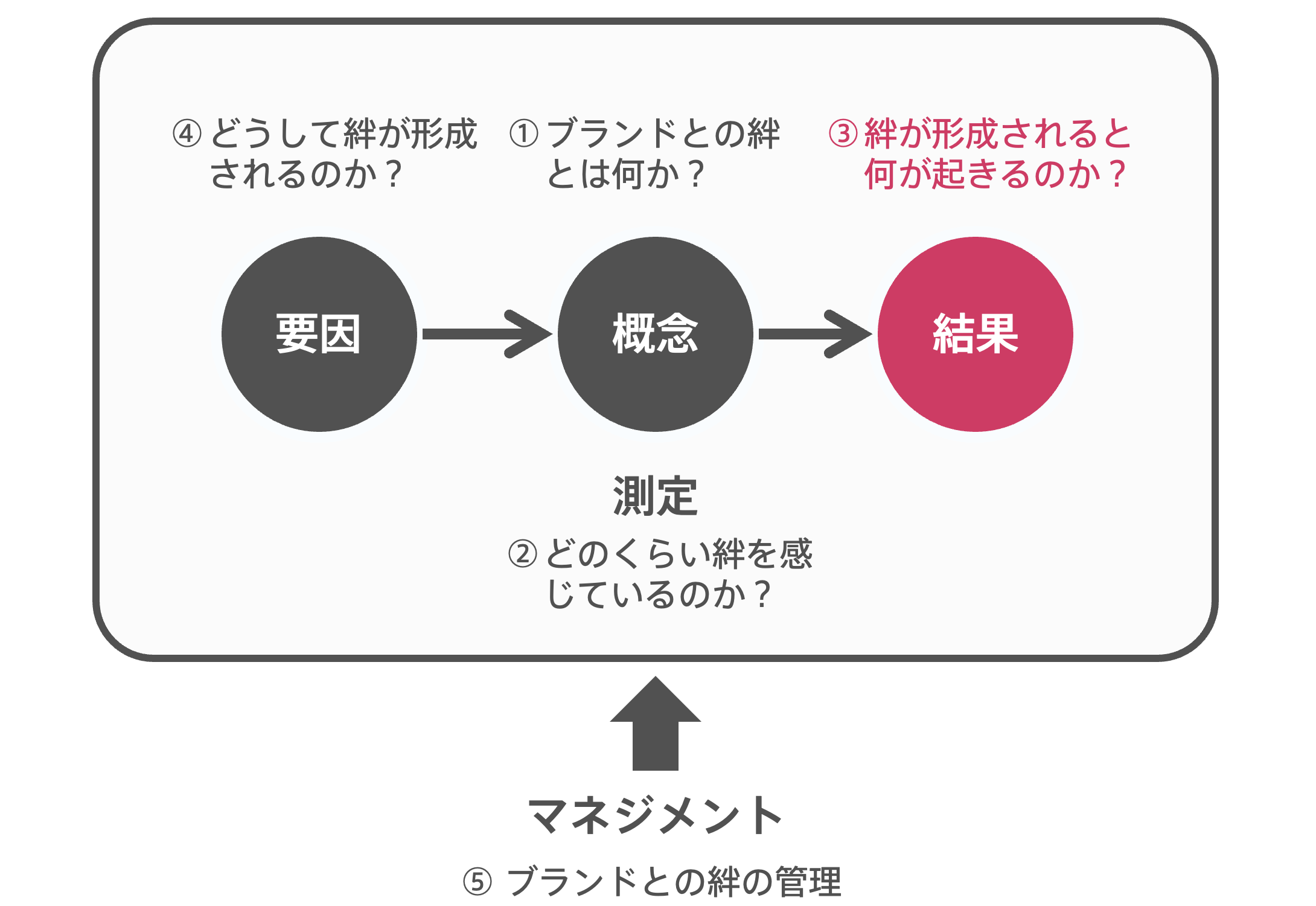

《ブランド・リレーションシップの効果》

ブランド・リレーションシップ入門講座の第4回目は、マーケティング効果や競争効果についてです。

前回まで、ブランド・リレーションシップの実態は「自己との結びつきの感覚」であり「ブランドへの愛着」であると指摘したうえで(第2回目)、ブランド・リレーションシップの強度をどう測定するかについて考えてきました(第3回目)。さらにBRS(ブランド・リレーションシップ・スコア)を紹介するとともに、実際の企業のスコアについても触れました。13年間にわたる比較から、ブランド・リレーションシップは非常に安定したものであることも分かりました。

概念と測定について理解が深まったので、今回はブランド・リレーションシップの効果について考えていきましょう。伝統的なマーケティング活動と比較することで、ブランド・リレーションシップには、従来型のマーケティング活動では得られなかった効果があることも明らかにしていきます。

ブランド・リレーションシップのマーケティング効果

私たち消費者は、自己と結びついたブランド(愛着のあるブランド)に対して、普通のブランドとは異なる行動を見せます。その中には、率先してそのブランドを選んだり、友だちに薦めたりするなど、ブランドを所有する企業にとって望ましい効果がいくつもあります。これまで行われてきた研究を振り返り、ブランド・リレーションシップの効果について整理してみます。

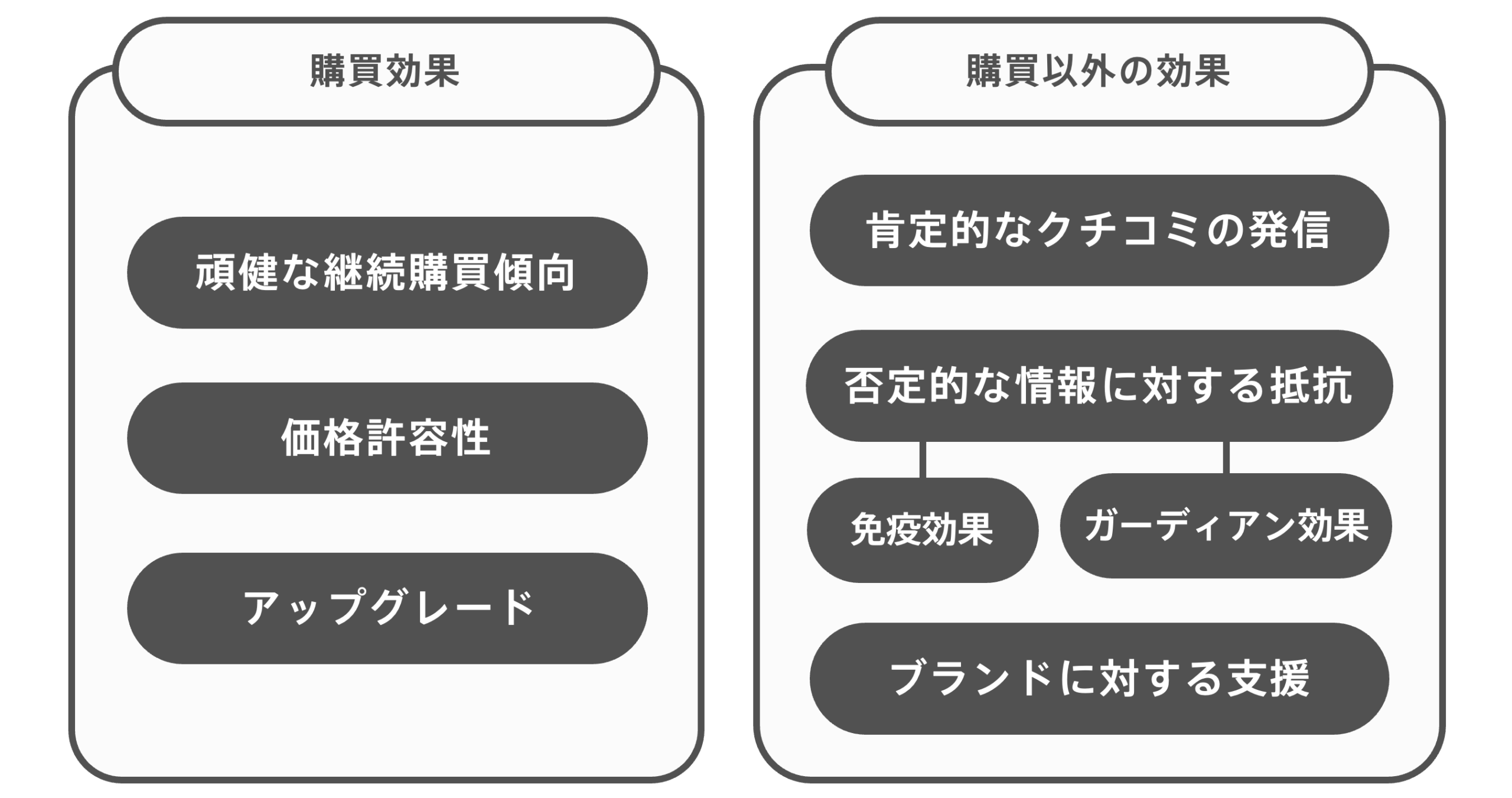

以下では、まず消費者の購買行動へ及ぼす効果について説明し、つぎに購買以外の効果について説明します。

購買効果

ブランド・リレーションシップは、消費者の購買行動に影響を及ぼします。先行研究では、消費者がリレーションシップを形成したブランドを優先的に選択したり、反復的に購買したりすることが、確認されてきました。ここでは、(1)頑健な継続購買意向、(2)価格許容性、(3)アップグレード、(4)顧客ロイヤルティの4つについて説明します。

(1)頑健な継続購買傾向

パクら(2010)は、自己とブランドが結びつくことでブランドへの愛着が形成されると、どのような購買効果がもたらされるかについて、細やかに観察しました。その結果「頑健な継続購買傾向」が確認されました。ブランド・リレーションシップは「自分自身のためにそのブランドを買う」「家族や友達のためにそのブランドを買う」「他のブランドからスイッチングする」といった難易度の低い行動だけでなく、「ニューモデルが出たらいつも買う」「そのブランドを買うために、他ブランドを買わず数ヵ月待つ」といった難易度の高い行動にも強い影響を及ぼしていたのです。こうした頑健な継続購買傾向は、特に競争の激しい市場において、企業に利益をもたらすことになるでしょう。

(2)価格許容性

より高く買ってくれるようになるのも、ブランド・リレーションシップの効果の1つです。トムソンら(2005)の研究では、ブランドへの愛着が高まるほど支払意思額(WTP: willingness to pay)が高まることが明らかになりました。ブランド・リレーションシップが形成されると、リレーションシップが形成されていないときと比べて、多くのお金を支払っても良いと思うのです。

(3)アップグレード

ブランド・リレーションシップには,製品のアップグレードを促す効果もあるようです。ダゴゴ・ジャックとフォアハンド(2018)は、いわゆる自分磨き(self-improvement)に関心が向けられている場合、自己との結びつきが強いブランドほど、アップグレードの意向が高まることを明らかにしました。自分を磨くとともに、自分と結びついたブランドもアップグレードしたくなるためのようです。

(4)顧客ブランド・ロイヤルティ

ハミトフら(2019)はメタ分析という手法を使って、ブランド・リレーションシップの購買効果を統合的に調べました。メタ分析とは、複数の分析結果を統合して解析する手法です。通常は、これまで行われてきた数多くの研究結果を統合し、より精度の高い分析結果を示すために用いられます。

彼らは、過去24年間にわたり255の出版物で報告された290の研究を対象として、メタ分析を行いました。そして、顧客ブランド・ロイヤルティが市場シェア、キャッシュフロー、利益の増加など、企業の様々なベネフィットと結びついていることを指摘した上で、ブランド・リレーションシップと顧客ブランド・ロイヤルティの間に有意な関係があることを明らかにしました。

メタ分析が行われることで、ブランド・リレーションシップが企業の売上や利益にとってポジティブな影響を及ぼすことが、より確実に示されました。

購買以外の効果

ブランド・リレーションシップは、購買以外の行動にも影響を及ぼします。具体的には、(1)肯定的なクチコミの発信、(2)否定的な情報に対する抵抗、(3)ブランドに対する支援があります。

(1)肯定的なクチコミの発信

購買以外の効果としてまずあげられるのが,肯定的なクチコミの発信(あるいはその一種である推奨行動)です。先ほど紹介したパクら(2010)の研究では、ブランド愛着が強まることで、他の人にそのブランドを推奨する傾向が強まることを明らかになっています。またバトラら(2012)も、ブランドへの愛情が肯定的なクチコミを促すことを確認しました。そのほかにも数多くの研究が、肯定的なクチコミ発信やブランドの推奨に対して、ブランド・リレーションシップがプラスの影響を及ぼすことを明らかにしています。

(2)否定的な情報に対する抵抗

購買以外の効果には、否定的な情報に対する抵抗もあります。これは否定的なクチコミを無視したり、あるいはそれらに反論したりする行動です。それぞれについて説明します。

まずブランド・リレーションシップが形成されると、そのブランドに対する否定的なクチコミを無視する傾向が強まります。こうした傾向は、ドノヴァンら(2012)や、ウィルソンら(2017)によって確認されています。さらに上述したバトラら(2012)の研究でも、ブランド愛着が強まると、否定的な情報に対して不信感を抱くことが指摘されています。

否定的な情報に対する抵抗は、否定的な情報を無視するに留まりません。ブランド・リレーションシップが形成されている消費者は、ブランドの失敗や悪評に直面すると(肯定的な評価を保ち続けるだけでなく)より積極的にそれらに立ち向かおうとします。たとえば、ブランドに対する悪意ある書き込みを見つけると、自発的に反論してくれたり、ブランドが炎上したときに、進んで火消し役を演じてくれたりします。

私はこれら2つの効果を「免疫効果」と「ガーディアン効果」と呼んでいます。否定的なクチコミを無視するのは、そうした情報から悪影響を受けなくなることですから「免疫効果」といえます。否定的な情報に立ち向かうのは、そうした情報に積極的に対抗措置をとり、自らブランドを守ろうとするものですから「ガーディアン効果」(自警団効果)といえます。

(3)ブランドに対する支援

購買以外の効果で忘れてはならないのが、ブランドに対する支援(サポート)です。ここでいう支援とは、消費者自身にとって直接利益にならないものの、そのブランドにとっては有益となる行動のことです。典型的なのは、既存製品を改良したり、新製品を開発したりするためのアイデアの提供です。

ブランド・リレーションシップが形成されると、そのブランドを「助けてあげたい」であるとか、ブランドの「役に立ちたい」という気持ちが生まれます。そしてこれがブランドに対する支援的行動として表れます。ドレッチュとキルマニ(2014)は、自己とブランドの結びつきが強い消費者ほど、企業との価値共創活動(co-creation)に動機づけられていることを明らかにしています。

最近は、アイドルやアーティストのファンがお金を出し合い、駅などに広告を出す「応援広告」が注目を集めているそうです(讀賣新聞オンライン, 2024)。自分の大好きなアーティストをより多くの人に知ってもらうための、ファンによる行動ですが、これもブランド・リレーションシップが生み出す「支援」の一種として考えることができます。

ブランド・リレーションシップのマーケティング効果について、購買効果と購買以外の効果について整理しました。購買効果としては、頑健な継続購買傾向、価格許容性、アップグレードなどがありました。購買以外の効果には、肯定的なクチコミの発信、否定的な情報に対する抵抗(免疫効果とガーディアン効果)、そして支援がありました。

これまでのマーケティング活動と比べてみる

ブランド・リレーションシップは企業に多くの成果をもたらすことが分かりました。すると次は、こうした効果を、これまでのマーケティング活動と比べてみたくなります。もしブランド・リレーションシップが従来のマーケティング活動と同じような効果しか生み出さなければ、ブランド・リレーションシップの構築に取り組む意味はありません。

伝統的なマーケティング活動の効果

伝統的なマーケティング活動では、大きく2つの心理的側面が重視されてきました。1つは「ブランド認知とセイリエンス」です。ブランド認知とは、そのブランドの存在を知ってもらうことです。ブランド・セイリエンスは顕著性ともいわれ、ブランドを常に意識してもらうことです。ブランド認知とセイリエンスを日常的な言葉に置き換えれば、「知名度」と「存在感」といえるでしょう。実務でよく行われる「リマインド」は、ブランド・セイリエンスを高い状態で維持するための活動です。

伝統的なマーケティング活動で重視されてきた、もう1つの側面は、「ブランド理解とブランド態度」です。ブランドについて適切に「理解」してもらうことで、好ましい印象形成が進み、その結果として、良い〜悪い(あるいは好き〜嫌い)という「ブランド態度」が形成されます。

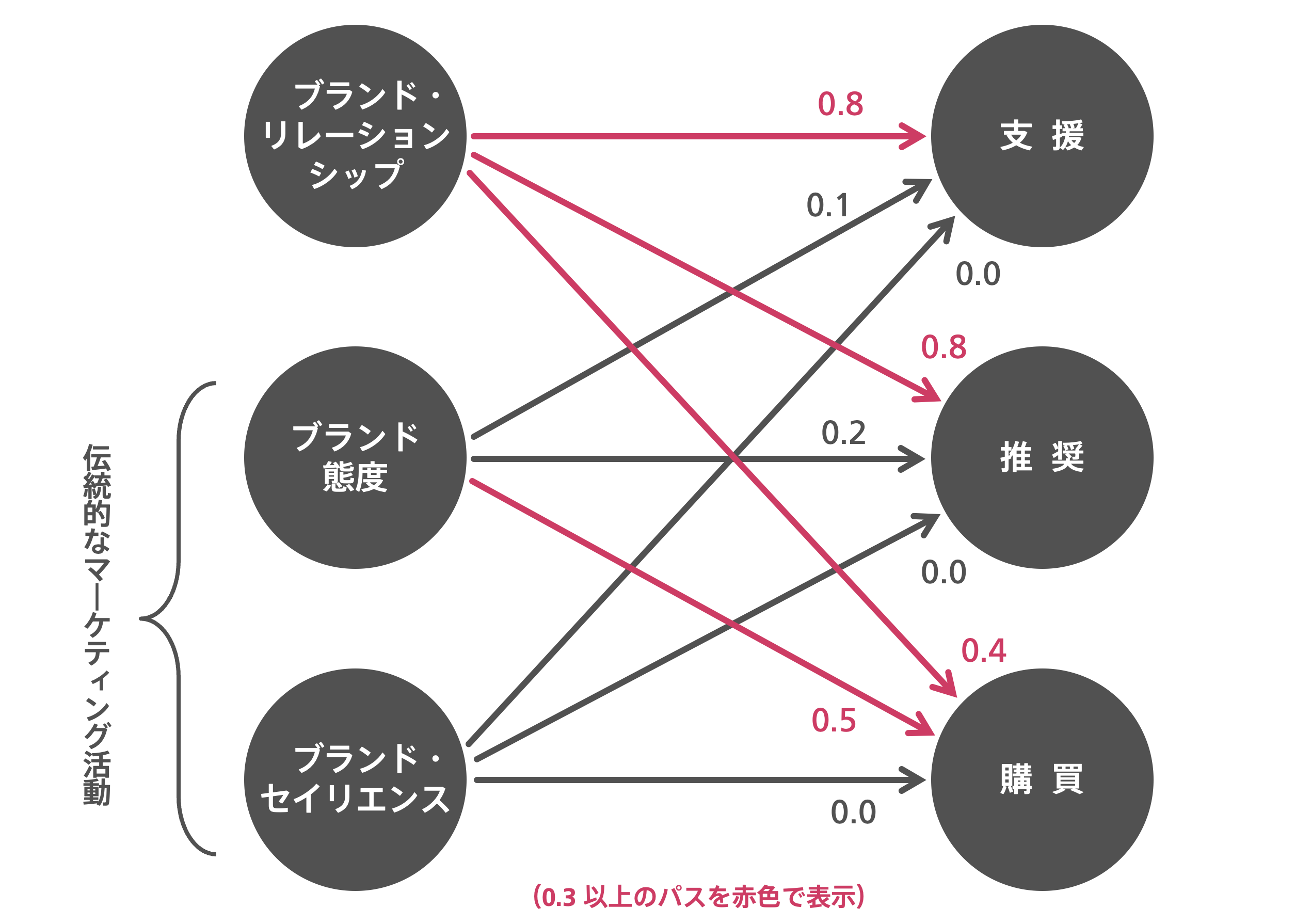

ブランド・リレーションシップの相対的効果モデル

こうした伝統的なマーケティング活動で重視されてきた効果と、ブランド・リレーションシップの効果を比較するために、私は図3のようなモデルを作りました。このモデルでは、「ブランド・セイリエンス」「ブランド態度」「ブランド・リレーションシップ」のそれぞれが「購買」「推奨」「支援」に及ぼす効果が、比較可能な形で示されます。

分析の結果はとてもクリアでした。図3の中の数字は標準化偏回帰係数といわれるもので、影響力の強さを0〜1の間で示したものです。「購買」には、ブランド態度とブランド・リレーションシップが同程度の影響を及ぼしています。しかし「推奨」や「支援」に対する効果は、ほとんどがブランド・リレーションシップによるものです。

この結果から2つの重要なことがわかります。1つは、あるブランドを買い続けてもらうには、そのブランドをポジティブに評価してもらう(良い・好きと感じてもらう)ことも、愛着を抱いてもらう(絆を感じてもらう)ことも同じように大切であることです。もう1つは、好ましいクチコミを発信してもらったり、ブランドのサポーターになってもらうには、そのブランドをポジティブに評価してもらうだけでは不十分であり、ブランド・リレーションシップを形成することが重要だということです。

分析結果は何を意味しているか

上で述べた分析結果をより実践的な視点から解釈すれば、伝統的なマーケティングが目指してきた「好ましいブランド態度の形成」は、たしかに購買に影響をおよぼすが、「好ましいクチコミ」や「推奨」を促したり、ブランドに対する「支援」(たとえば情報提供や価値共創など)には、ブランド・リレーションシップが欠かせないことが導けます。

これは、SNSを中心としたデジタル・メディアが発達した現在において、非常に重要な意味をもっています。自社ブランドについてより良い書き込みをしてもらうには、伝統的なマーケティング活動だけでは不十分だということだからです。

好ましいクチコミを得たり、あるいは消費者からの提案などを期待したりするには、好感度を高めたり高めるだけでなく、ブランド・リレーションシップの形成を視野に入れる必要があります。

ブランド・リレーションシップの競争効果

ブランド・リレーションシップには、もう1つ忘れてはならない効果があります。競合ブランドとの比較を拒む効果です。これは、ブランド・リレーションシップの競争効果といえるものです。

大切なものは比べたくない

たとえば自分の子供を、他の家庭の子供と「スペック」で比較して、どちらが優れているかを比べる親はいないでしょう。「私の子供は、目鼻立ちは60点だけど、性格の良さは90点だし、勉強は85点だから平均すると78点だ。お友達のAちゃんは目鼻立ちは85点で、性格の良さは50点かな。勉強は90点なので平均すると75点。2人とも公立小学校だから学費は同じくらい。すると私の子供の方が、コスパが良くて優れている!」と考える方は少ないはずです。むしろ「うち子供は特別だ。誰が何と言おうと、とにかく可愛い!」と思うのが自然です。

典型的な「親ばか」ですが、冷静に考えてみると、同じような心理が生じるのは子供についてだけでありません。たとえば大切なパートナーや、家族同様の存在であるペットにも、こうした気持ちがあてはまります。そこでは「合理的」あるいは「客観的」な評価が行われる余地は少なくなります。

こうした例が示すのは、「それが自分と強く結びついているほど、あるいは愛着を抱いているものほど、私たちは特別に扱う」ということです。まるで自分の一部のように感じることによって、別格化され、他と比べるのが嫌になります。

ブランドに対しても同じです。ブランド・リレーションシップが形成され、自己との結びつきが生じると、無意識のうちに「別格化」されます。そして「他のブランドとは比べたくない」という気持ちが起きて、結果として他のブランドと比べられなくなります。

ブランド・リレーションシップの比較忌避モデル

ブランド・リレーションシップが形成されると、本当にそのブランドは「別格化」されるでしょうか。データを使って確認してみましょう。

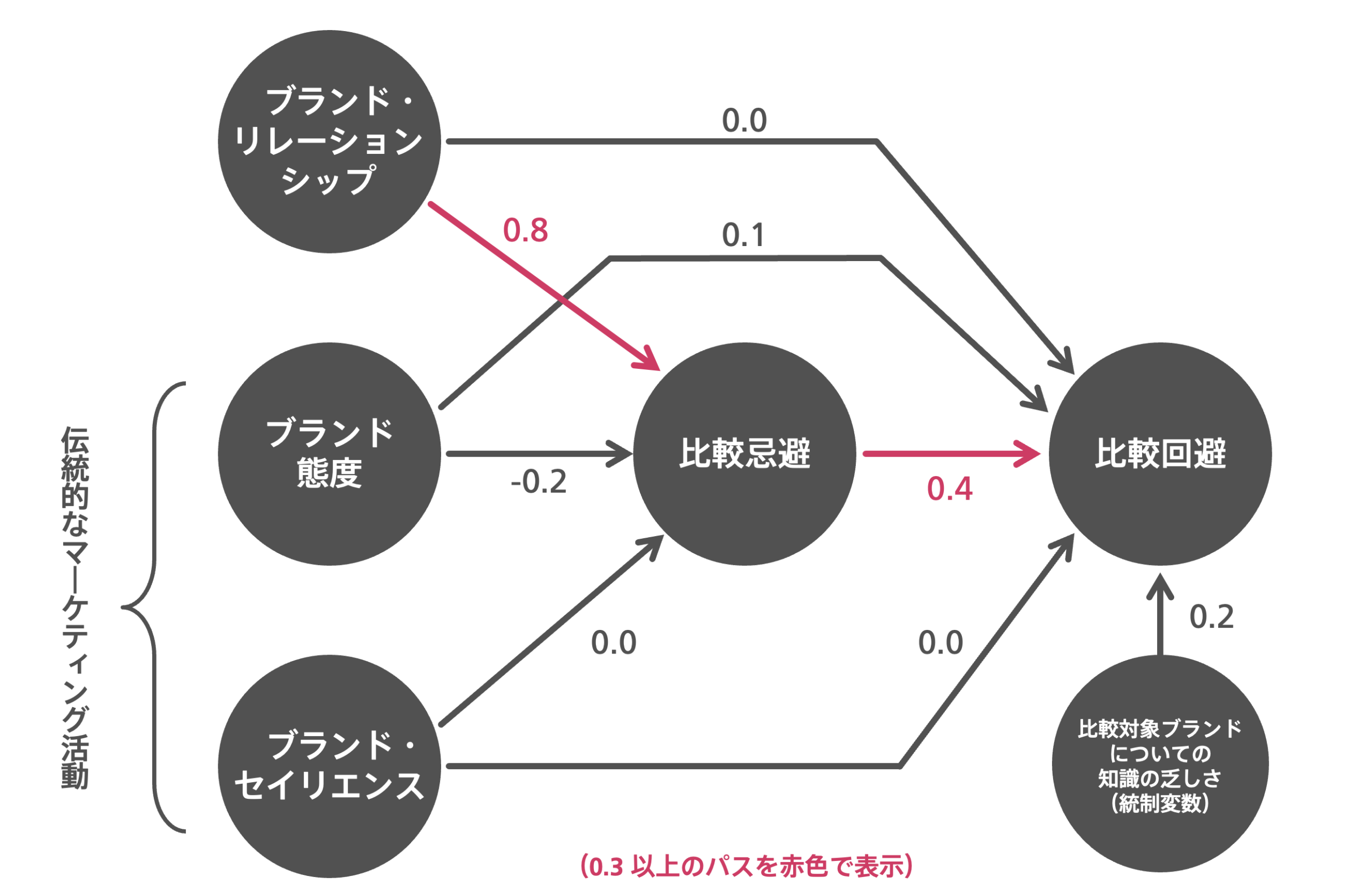

図4は私が行った分析の結果であり、数字は標準化偏回帰係数です。ブランド・リレーションシップが強まると、「比較忌避」(他のブランドと比べたくないという気持ち)が高まり、これによって「比較回避」(他のブランドと比べないこと)の傾向が強まることが示されています。また図4には、ブランド態度にはこうした効果が期待できないことも示されています。

この分析結果から読み取れるのは、ブランド・リレーションシップが形成されると、競合ブランドの存在が無視されることです。つまり製品自体が同じでも、愛着を抱かれることで、競合との競争を回避できます。消費者が、自ら進んで、心の中にブルー・オーシャンを作ってくれるからです。

このような比較忌避効果は、現実にもよく見られます。たとえば、かつてよく耳にした「Apple信者」をご存知でしょうか。彼らはApple製品を高く評価するとともに、競合であるMicrosoft(あるいはWindows)と比較することを嫌いました。AppleやMacは「特別」であり、MicrosoftやWindowsとは比べること自体がナンセンスといった態度でした。

「恋は盲目」(love is blind)という言葉もあります。シェイクスピアの「ヴェニスの商人」の一句です。愛する人ができると、周りが見えなくなってしまうように、愛するブランドができると、他のブランドが見えなくなります。こうして考えると、比較忌避という不思議な現象も、実はとても人間らしく、自然な現象に思えます。

むすび

今回はブランド・リレーションシップの効果について考えました。そして主な効果として、購買効果、推奨効果、支援効果、そして比較忌避効果があることを説明しました。また、これらのうち購買効果以外は、伝統的なブランド・マネジメント(あるいは従来型のマーケティング活動)では達成が難しいことも述べました。

ブランド・リレーションシップは現代マーケティングの鍵である、好ましいクチコミ、顧客との価値共創、競争の回避に大きな効果をもたらします。したがってそのマネジメントは、自社ブランドの優位性のための、大切な課題といえるでしょう。

ブランド・リレーションシップの効果が明らかになると、それがどのように形成され、維持されるのかを理解ことも知りたくなります。そこで次回はブランド・リレーションシップを生み出す要因について考えていくことにしましょう。

参考文献

- Batra, Rajeev, Ahuvia, Aaron C., and Bagozzi, Richard P. (2012). Brand Love. Journal of Marketing, 76 (2), 1-16.

- Dagogo-Jack, Sokiente W., and Forehand, Mark R. (2018). Egocentric Improvement Evaluations: Change in the Self as an Anchor for Brand Improvement Judgments. Journal of Marketing Research, 55 (6), 934-950.

- Donovan, Leigh Ann Novak, Priester, Joseph R.,MacInnis, Deborah J., and Park, C. Whan (2012).Brand Forgiveness. In Susan Fournier,Michael Breazeale, and Marc Fetscherin (Eds.), Consumer-Brand Relationships: Theory and Practice (pp. 184-203). Oxfordshire, UK: Routledge.

- Dretsch, Heather Johnson, and Kirmani, Amna (2014). Why Are Some Brand Co-Creation Activities More Effective Than Others? The Effects of Brand Knowledge Potential and Self-Brand Connection on Brand Engagement Intentions. In June Cotte and Stacy Wood(Eds.), Advances in Consumer Research Vol. 42 (pp. 535-536). Duluth, MN : Association for Consumer Research.

- Khamitov, Mansur, Wang, Xin(Shane), and Thomson, Matthew (2019). How Well Do Consumer-Brand Relationships Drive Customer Brand Loyalty? Generalizations from a Meta-Analysis of Brand Relationship Elasticities. Journal of Consumer Research, 46 (3), 435-459.

- Park, C. Whan, MacInnis, Deborah J., Priester, Joseph R., Eisingerich, Andreas B., and Iacobucci, Dawn (2010). Brand Attachment and Brand Attitude Strength: Conceptual and Empirical Differentiation of Two Critical Brand Equity Drivers. Journal of Marketing, 74 (6), 1-17.

- Thomson, Matthew, MacInnis, Deborah J., and Park, C. Whan (2005). The Ties That Bind: Measuring the Strength of Consumers’ Emotional Attachments to Brands. Journal of Consumer Psychology, 15 (1), 77-91.

- Wilson, Andrew, Giebelhausen, Michael, and Brady, Michael K. (2017). Negative Word of Mouth Can Be a Positive for Consumers Connected to the Brand. Journal of the Academy of Marketing Science. 45 (4), 534-547.

- 久保田進彦 (2024).『ブランド・リレーションシップ』有斐閣.

- 讀賣新聞オンライン (2024), 「駅に「推し活」広告、ポスター1枚なら1週間で3~8万円… 市場規模は推計377億円」9月10日号.