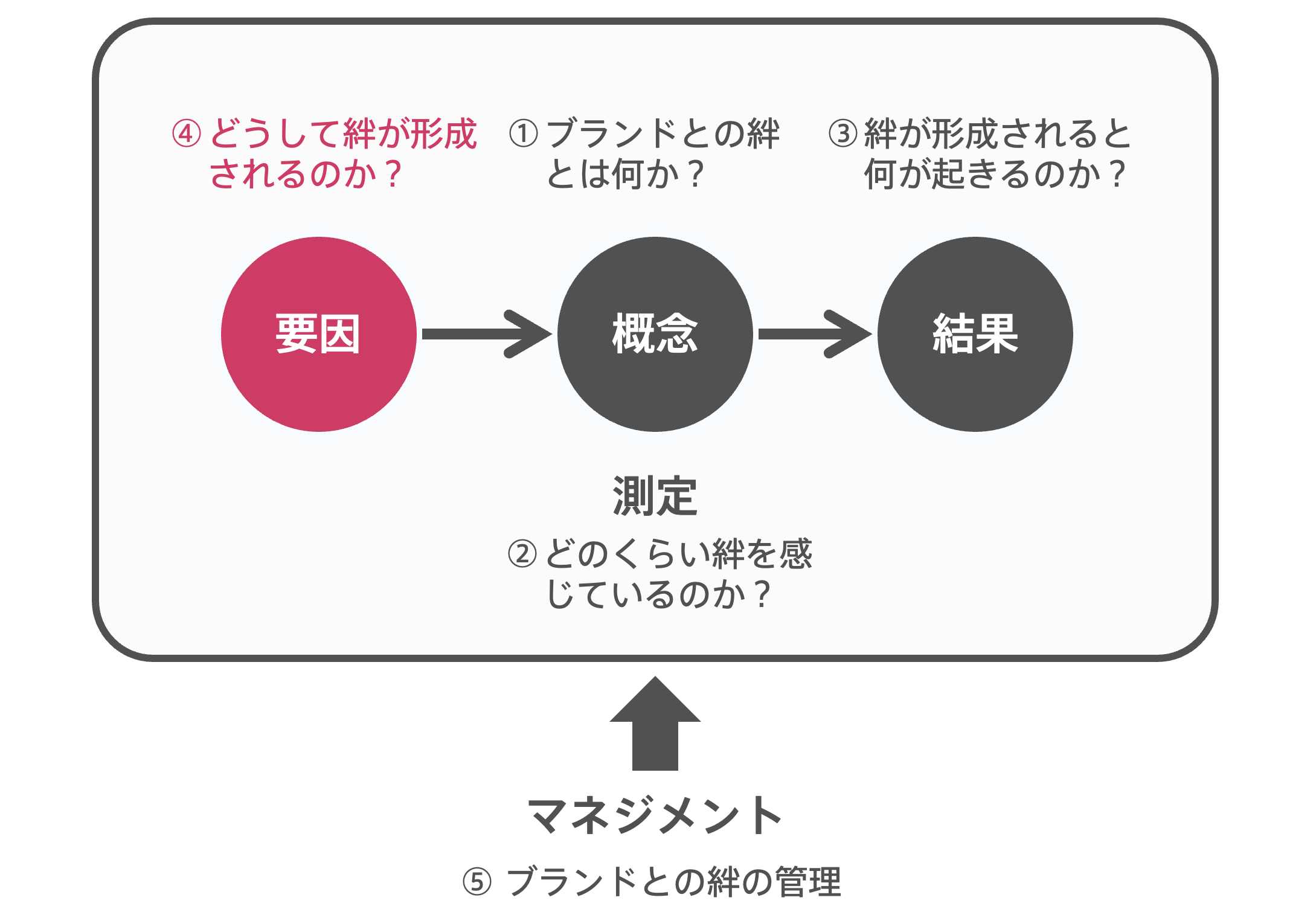

《ブランド・リレーションシップの形成》

ブランド・リレーションシップ入門講座の第5回目です。第4回目では、ブランド・リレーションシップの効果について説明しました。今回はブランド・リレーションシップの形成要因について考えていきます。ブランド・リレーションシップはどのようにして形成されるかが、今回のテーマです。

「小道具」として自分らしさを表現する関係と、「パートナー」としてユーザーに寄り添う関係、どちらがよりブランド・リレーションシップの形成に貢献するのか。約4,000名の消費者データから見えてきた事実を解き明かします。

小道具としてのブランドとパートナーとしてのブランド

第2回目で、「小道具」としてのブランドと「パートナー」(相棒)としてのブランドについて説明をしました。ブランド・リレーションシップの形成について検討するには、これらが鍵となります。そこでまず、第2回の振り返りをします。

第2回では、三菱自動車のモーター・スポーツ・ブランドである「ラリーアート」に強く惹かれている方と、「ペヤングソースやきそば」の熱烈なファンの方の事例を紹介しました。これら2つの比較から、(1)ブランドは好ましい自己を創り出したり、現実の自己を確認したり、あるいはそうしたイメージを表現するための「小道具」として機能したりすることもあれば、(2)自分のことを理解してくれ、ときには心の支えになる「パートナー」として機能することがわかりました。英語で小道具のことを「props」(propertiesの略)ということから、前者のようなブランドは「プロパティー型ブランド」ということができ、また後者のようなブランドは「パートナー型ブランド」ということができます。

ブランド・リレーションシップにプロパティー型(小道具型)とパートナー型(相棒型)があるならば、そこで展開される関係の内容も大きく異なってきます。実務的には、それぞれに対して異なる打ち手があるはずです。

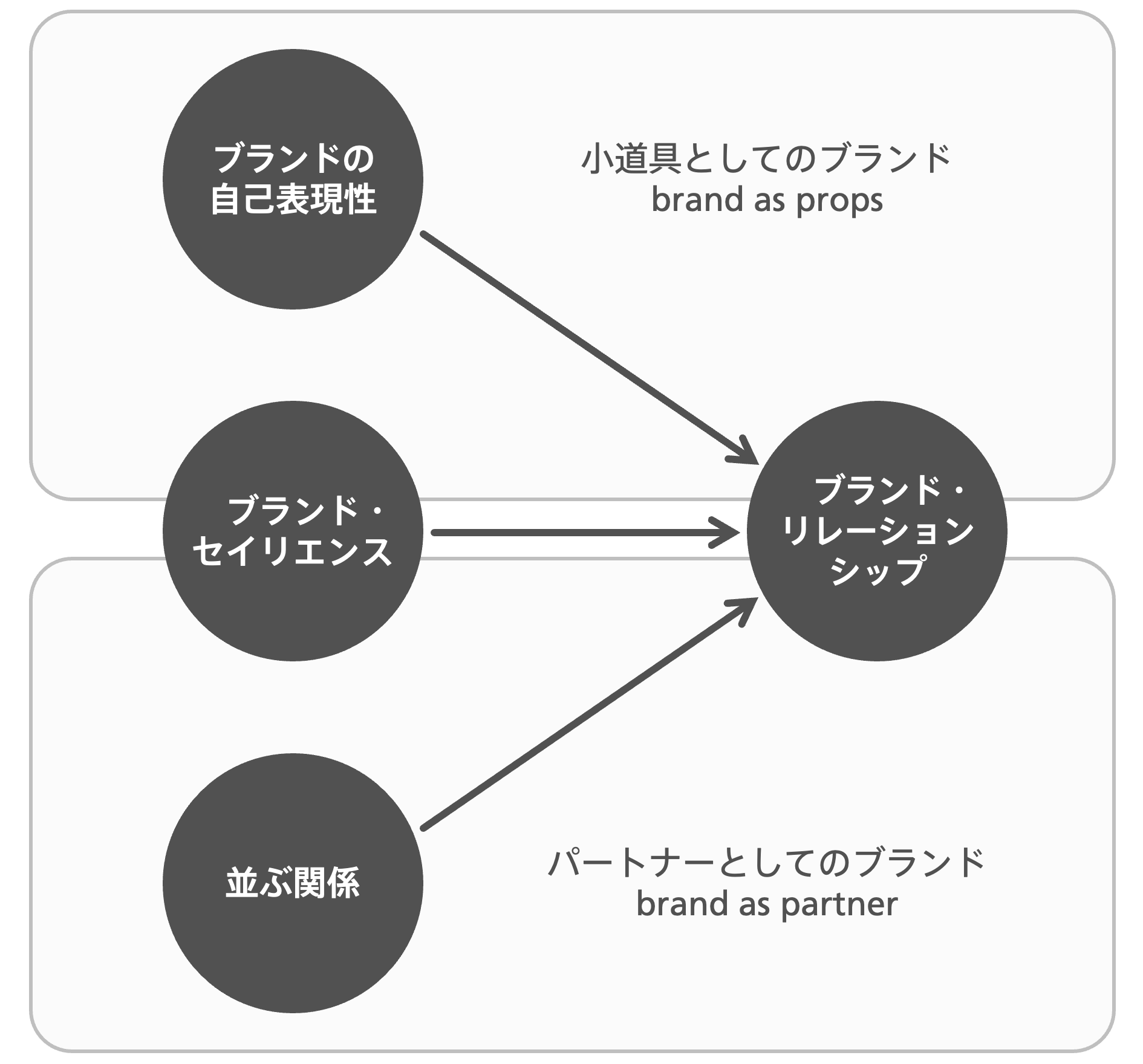

ブランド・リレーションシップのプロパティー・パートナー・モデル

こうした考え基づき、私は「ブランド・リレーションシップのプロパティー・パートナー・モデル」を開発しました(久保田, 2017)。このモデルは、ブランド・リレーションシップの形成メカニズムを、(1)人は自分らしさを実感したり、表現したりする小道具としてブランドを活用するために、自己とブランドの間に結びつきを形成することもあれば、(2)そのブランドのことを、心の支えとなってくれるパートナーのように認識することで、自己とブランドの間に結びつきを形成することもある、という2つの視点から説明するものです。

プロパティー・パートナー・モデルには、最も基本なメカニズムを示す「コアモデル」と、コアモデルにいくつかの変数を追加した「フルモデル」の2種類があります(久保田, 2024)。今回は、前者について説明していきます。

(コアモデル)

3つの形成要因

プロパティー・パートナー・モデルでは、ブランド・リレーションシップの形成要因として、「ブランドの自己表現性」「並ぶ関係」「ブランド・セイリエンス」の3つを想定しています。

(1)ブランドの自己表現性

たいがいの人は、自分について好ましいイメージをもっています。優秀なビジネスパーソン、洗練された都市型生活者、優しい母親、自由を愛する人、といった具合です。そして、こうした好ましい自己イメージを表現してくれるブランドに対して、心理的な結びつきを形成しやすくなります。たとえば、自分のことを地球環境に優しい人だと思っている人は、環境保護活動に積極的に関与し続けているブランドに対して、リレーションシップを形成しやすくなるでしょう。

そこでプロパティー・パートナー・モデルには、「ブランドの自己表現性」という要素が組み込まれています。ブランドの自己表現性とは、「あるブランドが好ましいと感じている自己を象徴的に表現しているという知覚」(久保田, 2024, p.240)のことです。自分らしさを表現してくれるブランドに対して、リレーションシップを形成するわけです。

自分らしさを表現してくれるブランドとは、どんなブランドでしょうか。少し専門的な話になりますが、私たちの心には「現実自己」(=現実の自分)と「理想自己」(=理想の自分)があります。したがって、自分らしさを表現してくれるブランドには、「本当の私」を象徴するブランドと、「なりたい私」を象徴するブランドがあることになります。

ブランド・リレーションシップは「好ましい現実自己を表しているブランド」との間に形成される場合もあれば、「理想自己を表しているブランド」との間に形成される場合もあります。好ましい現実自己を表しているブランドとの間に心理的な結びつきが形成されると、自分らしさを実感することができます。また理想自己を表しているブランドとの間に心理的な結びつきが形成されると、理想的な自己への接近が可能となり、高揚感が得られます。

(2)並ぶ関係

プロパティー・パートナー・モデルを構成する、もう1つの大切な要素が「並ぶ関係」です。これは心理学者のやまだようこ先生(京都大学名誉教授)によって提唱された、幸せな二者間関係の基本構図を表す概念です(やまだ, 1988)。並ぶ関係という概念はとても興味深いものなので、少し詳しく説明しましょう。

やまだ先生は大学生に、「幼いときのあなたとお母さんとの関係をイメージして自由に絵に描いてください」と問いかけ、1,500人以上の学生に絵を描いてもらいました。そして大量の絵を分析することで、それらの絵がいくつかのパターンに分けられることを発見しました。この点について、やまだ先生は「人の心は実にさまざまなようでも、人が想いつく基本的なイメージには、あんがい共通した『かたち』がある」(やまだ, 1989, p. 50)と述べています。

「並ぶ関係」は、そうした分析から発見されたパターンの1つです。ポジティブで好ましい理想の母子関係が描かれた絵は、たいがい自分とお母さんが並んでいる構図でした。やまだ先生はこのことについて、「不幸せの風景は個性的でいろいろだが、幸せの風景はどれもよく似ているといわれる」(やまだ,1990,p. 47)と述べています。

少し話がそれますが、これはトルストイの『アンナ・カレーニナ』の冒頭に記されている「幸福な家庭はどれも似たものだが、不幸な家庭はいずれもそれぞれに不幸なものである」という文章を意識したものでしょう。幸せな関係を描いた絵が「並ぶ関係」の構図であったのは日本だけでなく、アメリカの学生に書いてもらった絵でも同様だったそうです(やまだ,1990)。国や時代が変わっても、私たちの心の感じ方は、あまり変わらないのかもしれません。人が感じる幸せな構図は「並ぶ関係」として概念化できるようです。

並ぶ関係は、相手を操作の対象でとしてではなく「私たち」という視点で見ようとするものであり、「私と他者が同じ場所に共存し、並び居ながら同じものを共に見るという関係」(やまだ,2010,p. 124)と定義されます。たしかに、仲のいい夫婦や恋人は、並んで歩き、並んで座り、並んで同じものを見て、話をします。幼稚園や保育園の子供たちも、仲良し同士は、手をつないで並んで歩きます。逆に、意見が対立したり、別れ話をするときには、向かい合って座ることが多いように思います。

やまだ先生は「並ぶ関係」について、相手との間において「共感の波が伝わり合う」かたちで、「気持ちがふれあうコミュニケーション」が展開され(やまだ, 2010, p. 124)、「情動の共有」がなされる関係であると説明しています(やまだ, 1998, p. 10)。また、互いに手を差し伸べあい、助けあう関係であるとも説明しています(やまだ, 1990; 山田,1992)。

こうした心理学領域の考え方を参考にすると、消費者は、自分を認めてくれるブランド、自分を大切にしてくれるブランド、あるいは自分の存在意義を実感させてくれるブランドについて、並んで同じ方向を見ているように感じ、そのブランドに対して自らの心を開き、大切なパートナーと感じるようになると考えられます。

(3)ブランド・セイリエンス

プロパティー・パートナー・モデルには「ブランド・セイリエンス」という概念も組み込まれています。ブランド・セイリエンスとは、そのブランドが、様々な状況や環境において、どのくらい容易にかつ頻繁に想起されるかということです(Keller & Swaminathan, 2020, p. 107)。つまり、ブランドの思い出されやすさや、意識されやすさを意味する概念です。実務でよく用いられる「リマインド」は、セイリエンスを高めるためのマーケティング活動といえます。

ブランド・リレーションシップの形成要因の1つにブランド・セイリエンスが組み込まれているのは、ブランドは消費者の生活の中において常に中心的な役割を演じているとは限らないためです。多くの消費者にとって、ブランドは生活の主役ではありません。このため消費者は、特定のブランドを定期的に想起するとは限らないですし、また頻繁に意識するとも限りません。消費者がブランドに注意を向けるのは、それが自分にとって重要であり、意味深いときだけです(Bhattacharya & Sen, 2003)。

ブランド・セイリエンスが低ければ、言い換えれば、そのブランドのことをあまり思い出されなければ、リレーションシップは形成されにくいでしょう。またブランド・リレーションシップが形成されても、あまり意識されなくなれば、次第に衰退していくと考えられます。

以上のように、プロパティー・パートナー・モデルでは、ブランド・リレーションシップの形成要因として、「ブランドの自己表現性」「並ぶ関係」「ブランド・セイリエンス」を想定しています。

データを用いた分析

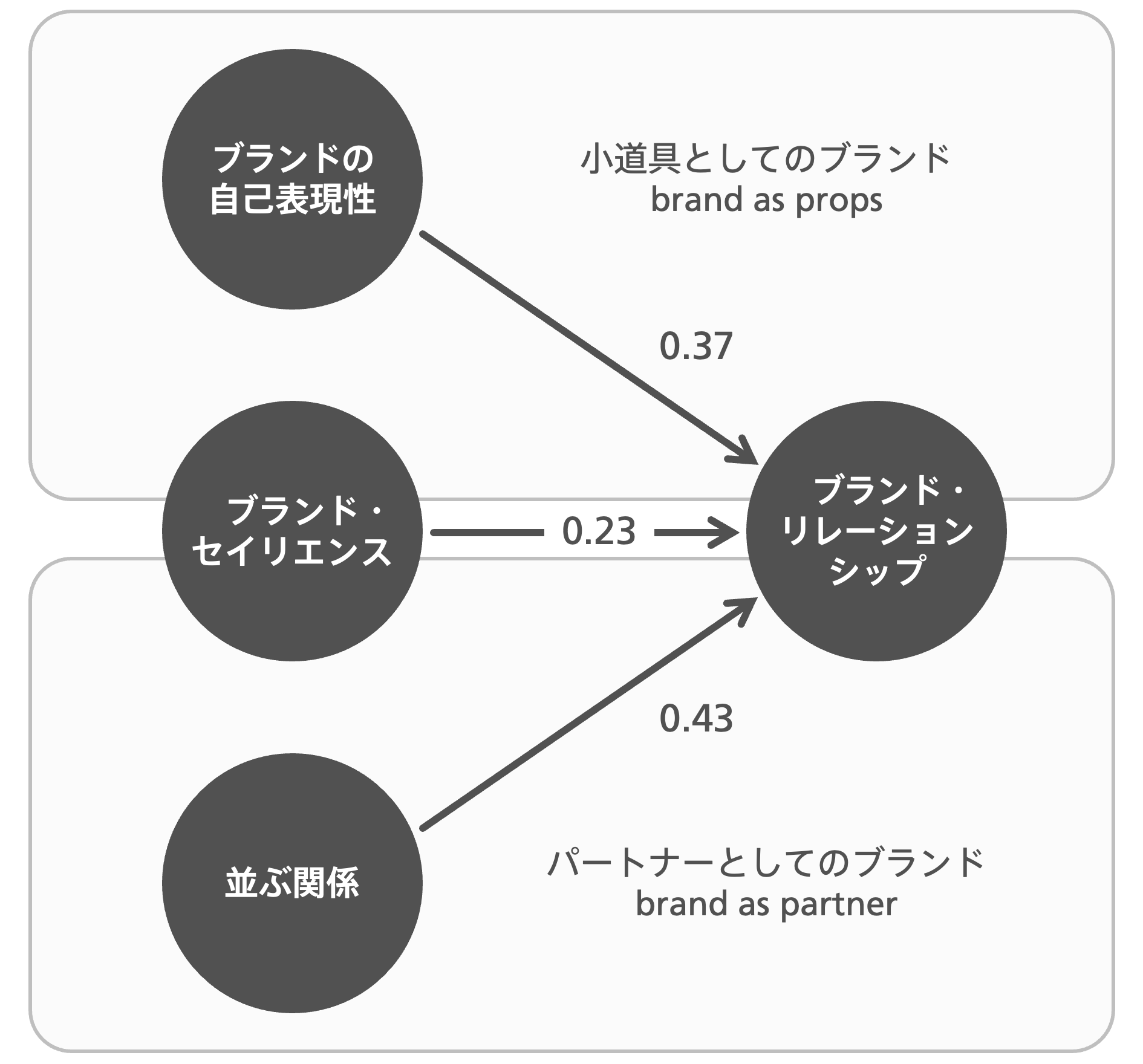

プロパティー・パートナー・モデルは、これまで複数回検証を行い、その妥当性が確認されています。図3は『ブランド・リレーションシップ』の第7章に掲載されている分析結果の一部です。

バラエティに富んだ複数ブランドのデータを収集するために、アップル、ソニー、ナイキ、花王、カップヌードル、ポッキー、カルピス、無印良品、スターバックス コーヒー、セブン-イレブン、LINE、YouTubeの12 ブランドについて、約4,000名の消費者を対象に調査を行ないました。

図3はこうして集められたデータを用いて分析した結果です。図の中の数字は標準化偏回帰係数といわれるもので、影響力の強さを0〜1の間で示しています。

図3を見ると、ブランドの自己表現性、並ぶ関係、ブランド・セイリエンスのいずれも、ブランド・リレーションシップにプラスの影響を及ぼしています。したがってブランド・リレーションシップは「ブランドの自己表現性」が高まること、「並ぶ関係」が感じられること、そして「ブランド・セイリエンス」が維持されていることによって形成されると考えられます。

ブランド・リレーションシップは、そのブランドが自分らしさを確認したり表現したりするための小道具として認識されることによっても、あるいは安心感や支援をもたらすパートナーとして認識されることによっても形成されることが明らかになりました。ここからブランド・リレーションシップを形成するは「プロパティー・アプローチ」と「パートナーシップ・アプローチ」があることがわかります。

また同時に、そのブランドが常に意識されるように工夫し、ブランド・セイリエンスを保ちつづけることが大切だということも確認されました。

「寄り添う」ことが大切

データを用いた分析によって、新たにわかったこともあります。それは「ブランドの自己表現性」と「並ぶ関係」を比べると、後者のほうがブランド・リレーションシップに対する影響力が強いようだということです。図3の分析結果に限ったことではなく、他のデータを使った分析でも同様の結果が示されています。自分らしさを感じさせてくれる小道具としてよりも、自分のことを理解して支えてくれるパートナーと認識されるほうが、リレーションシップの形成に有効なわけです。

私はこれを非常に重要な知見だと考えています。なぜなら市場を見渡すと、多くのブランドが小道具としてのブランドを訴える「プロパティー・アプローチ」を採用しているように思えるからです。ブランドの個性を際立たせ、消費者に自分らしさを実感してもらうブランドを目指すことは確かに重要でしょう。しかし上述したようにブランド・リレーションシップの形成には「パートナーシップ・アプローチ」もあり、分析結果を見る限り、むしろそちらのほうが有効です。どうやら、消費者に「寄り添う」タイプのマーケティングのほうが、ブランド・リレーションシップの形成には貢献するようです。

「ブランドの自己表現性」と「並ぶ関係」の相対的重要性は、ブランドとの関係の時期によっても変化するようです。ブランドとの関係を、開始期、発展期、成熟期、衰退期と分けた場合、開始期および発展期では「ブランドの自己表現性」と「並ぶ関係」の影響力に顕著な違いは見られませんでした。しかし成熟期および衰退期に入ると並ぶ関係の影響が相対的に大きくなっていました。この結果からは、「並ぶ関係」が構築されていないと、せっかくブランド・リレーションシップが形成されても、衰退しやすいと考えることができます。

むすび

今回は、ブランド・リレーションシップはどのようにして形成されるかについて、「プロパティー・パートナー・モデル」を用いて説明しました。

なお前半で述べたように、プロパティー・パートナー・モデルには、今回紹介した「コアモデル」だけでなく、より詳細な分析ができる「フルモデル」があります。ブランド・リレーションシップに関心を持たれた方や、ブランドのマネジメントをお仕事にされている方は、ぜひ「フルモデル」についても理解を深めてください。

また「ブランドの自己表現性」と「並ぶ関係」の影響力は、製品カテゴリーや個々のブランドによって異なりますし、消費者の年齢によっても変化します。こうしたより実践的な内容については、拙著『ブランド・リレーションシップ』の第7章をお読みいただければ幸いです。

参考文献

- Bhattacharya, C. B., and Sen, Sanker (2003). Consumer-Company Identification: A Framework for Understanding Consumers’ Relationships with Companies. Journal of Marketing, 67 (2), 76-88.

- Keller, Kevin Lane, and Swaminathan, Vanitha (2020). Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity (5th ed.). Harlow, UK: Pearson Education.

- 久保田進彦 (2017).「ブランド・リレーションシップのプロパティー・パートナー・モデル」『流通研究』20(2),17-35.

- 久保田進彦 (2024).『ブランド・リレーションシップ』有斐閣.

- やまだようこ (1989).「イメージ画にみる母子関係(その 1):ささえる母ともたれる私」『幼児の教育』日本幼稚園協会,88(5),50-56.

- やまだようこ (1990).「イメージ画にみる母子関係(その 6):ならぶ母と私」『幼児の教育』日本幼稚園協会,89 (3),47-55.

- やまだようこ(1998).「身のことばとしての指さし」秦野悦子・やまだようこ編『コミュニケーションという謎』(pp. 3-31)ミネルヴァ書房。

- やまだようこ (2010).『ことばの前のことば:うたうコミュニケーション(やまだようこ 著作集 第1 巻)』新曜社(原版は 1987 年発行).

- 山田洋子 (1992).「意味記号としての〈私と母〉のイメージ」星野命編『異文化間関係学の現在:旅・異文化・人生』(pp. 157-181)金子書房.