ブランド・リレーションシップのマネジメント‐1

《顧客基盤を分析する》

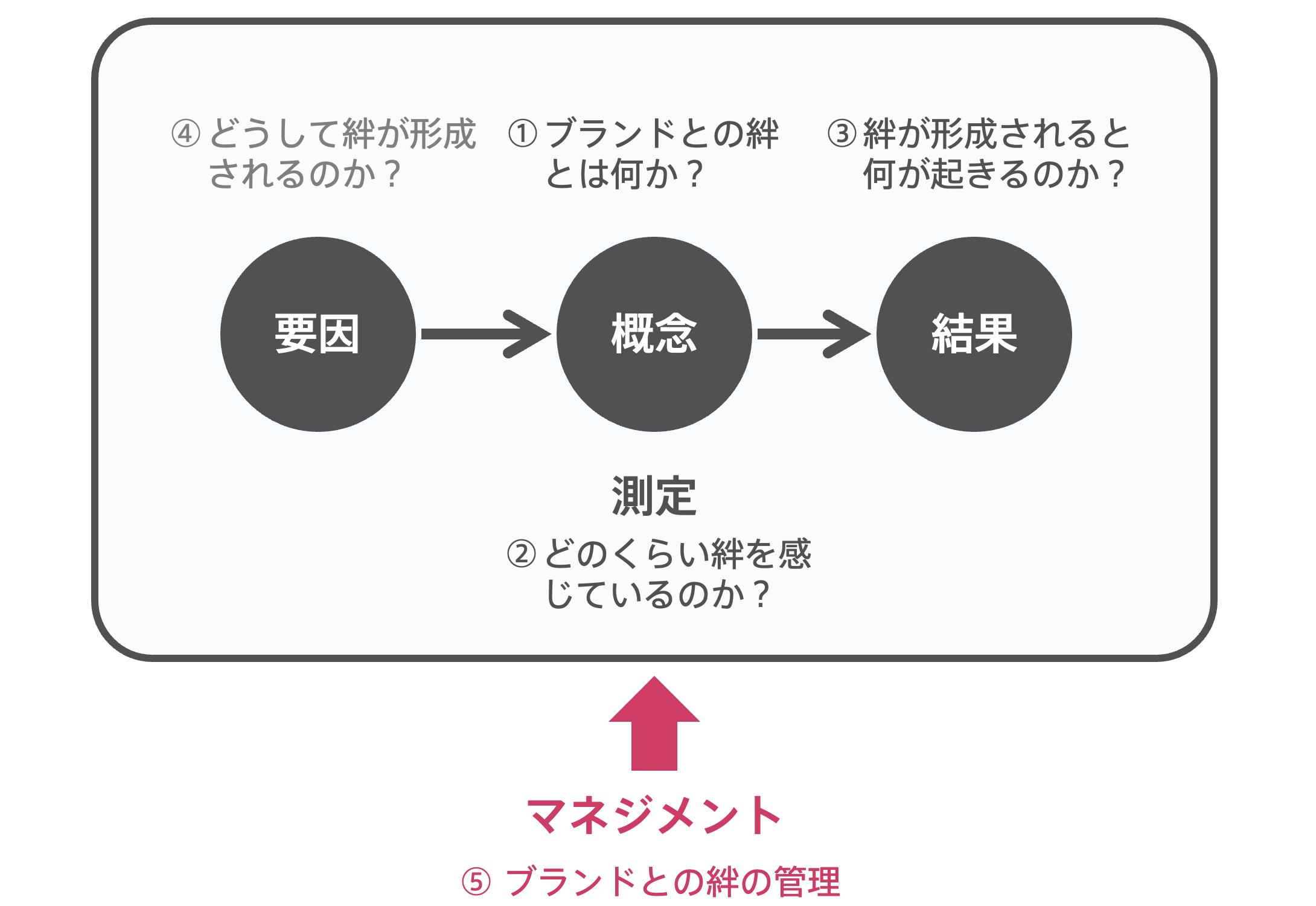

ブランド・リレーションシップ入門講座の第6回目です。これまで概念、測定、理論について説明してきました。今回からは、ブランド・リレーションシップのマネジメントに入ります。ブランドとの絆に関心があるマーケターに役立つ、様々な知識やフレームワークを4回にわたり紹介していきます。

ブランド・リレーションシップのマネジメントで重要なのは、自社の顧客基盤を正確に理解することです。今回は、その分析に役立つ2つの実践的なツール「RPマトリクス」と「VBマップ」をご紹介します。これらを使いこなすことで、ブランドと顧客の関係性を効果的に把握し、具体的な戦略につなげられます。

顧客基盤を分析する

成功するマネジメントの多くは、まず現状を把握することから始まります。ブランド・リレーションシップのマネジメントでも環境分析は欠かせません。なかでも自社の顧客基盤について十分に理解することは、とても大切です。そこで今回は、ブランド・リレーションシップをマネジメントするために必要となる「顧客基盤の分析」について考えていきます。

ブランド・リレーションシップのマネジメントのための顧客基盤の分析では、注意すべき点が2つあります。(1)市場レベルの分析を意識することと、(2)ブランド・リレーションシップのマネジメントをロイヤルティ・マネジメントの一環として考えることです。

1つ目のポイントは、消費者だけに焦点を合わせた分析では不十分だということです。もちろん個々の消費者に目を向けることは大切です。しかし顧客の集合である「市場」に焦点を合わせて初めて見えてくるものがあります。たとえば「自社ブランドに愛着を感じている消費者は、市場全体で何割くらいいるか」などです。消費者という点ではなく、市場という面で見ることが必要です。

2つ目のポイントは、ブランド・リレーションシップだけに焦点を当てた分析は、現実的にはあまり意味がないということです。多くの企業は、ブランド・リレーションシップを向上させるだけでなく、それによって売り上げや利益を向上させたり、顧客ロイヤルティを高めたりすることを目指します。したがって実際のビジネスで有効なのは、ブランド・リレーションシップの状態を顧客ロイヤルティの状態と組み合わせて把握することです。

以上のように、ブランド・リレーションシップのマネジメントでは、市場レベルの分析を意識することと、ブランド・リレーションシップのマネジメントをロイヤルティ・マネジメントの一環として考えることという、2つのポイントがあります。そしてこれらに対応するために開発されたのが「RPマトリクス」と「VBマップ」です(久保田, 2014, 2024)。

RPマトリクス:自社ブランドの顧客を分析する

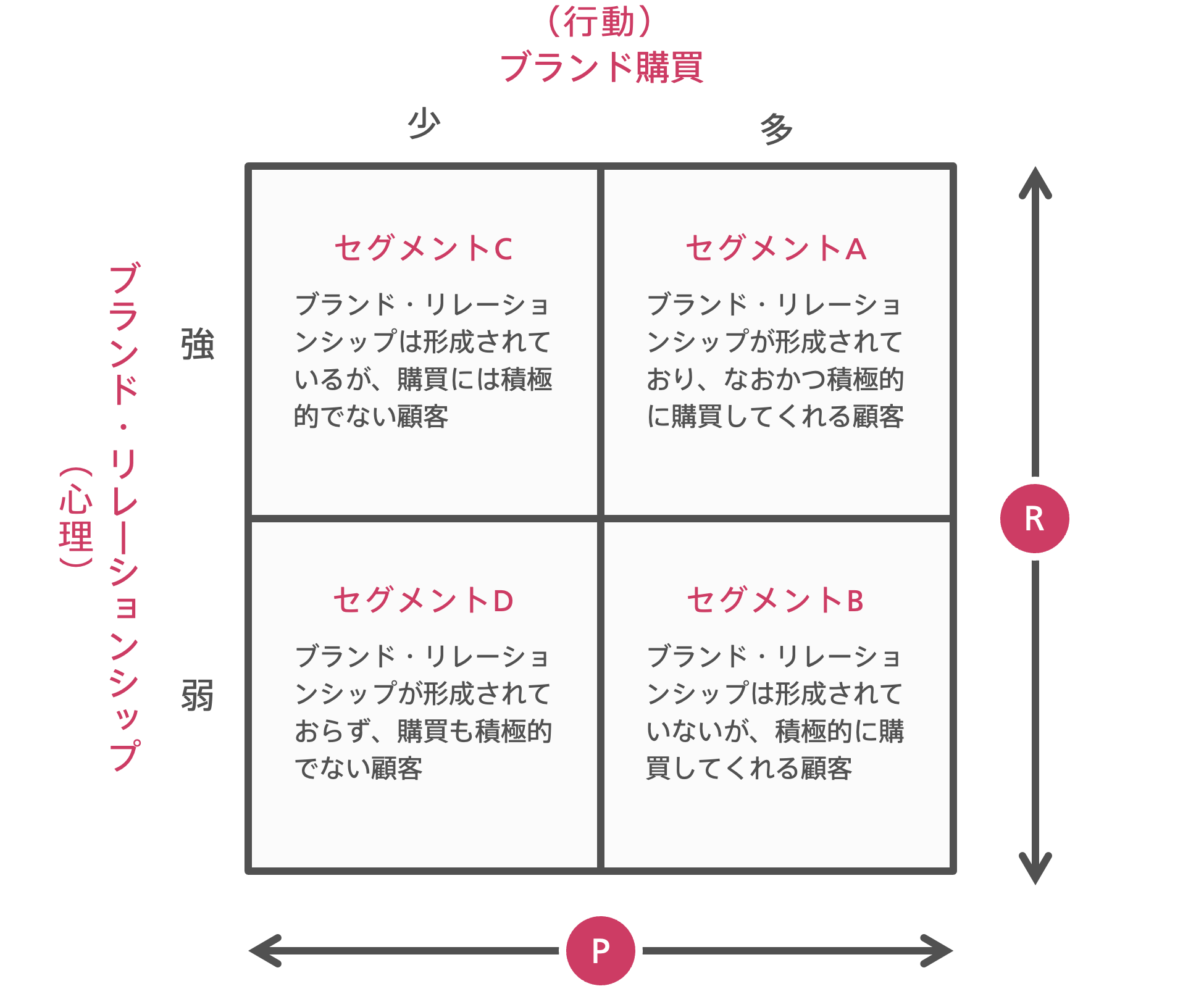

RPマトリクス(relationship‐purchasing matrix:絆‐購買マトリクス)は、ブランド・リレーションシップの程度(縦軸)とブランド購買の程度(横軸)を組み合わせた、とてもシンプルなツールです(図2)。ブランド・リレーションシップという「心理」と、購買という「行動」に着目することで、自社ブランドの顧客を分析することができます。

セグメントA:絆が強く購入頻度が高い顧客

右上に位置するセグメントAは、すでにブランド・リレーションシップが形成されており、なおかつ積極的に購買してくれる顧客です。いうまでもなく、このセグメントは重要な顧客基盤です。ブランド・リレーションシップが強いため、新しい顧客の紹介、クチコミ、有益な情報のフィードバックなど、取引以外の価値行動も期待できます。

その一方で、セグメントAが充実している場合、ブランド・アイデンティティの修正に慎重となるべきです。顧客が現在のブランドの価値に共鳴している場合、それらを大きく変更することは彼・彼女らにとって「裏切り」と映りかねず、重要な顧客基盤を失う危険性を秘めているからです。

セグメントB:絆は形成されていないが定期的に購入する顧客

右下に位置するセグメントBは、ブランド・リレーションシップは形成されていないものの、積極的に購買してくれる顧客です。このセグメントは積極的な購買行動を見せますから、セグメントAと並び重要な顧客基盤となります。

セグメントBへの対応には2つの考え方があります。1つは、ブランド・リレーションシップが形成されていなくても、購買量が十分であればそれで良いという考え方です。もう1つは、ブランド・リレーションシップの形成を促すことで、より頑健な顧客基盤を構築するという考え方です。

セグメントC:絆は強いが、購入頻度が低い顧客

左上のグメントCは、ブランド・リレーションシップは形成されているが、購買には積極的でない顧客です。意外に感じられるかもしれませんが、このような顧客は少なからず存在します。

セグメントBと同様に、セグメントCへの対応にも2つの考え方があります。1つは、ブランド・リレーションシップの強さを、購買行動へ結びつけていく考え方です。これはセグメントCにおける基本戦略であり、セグメントAへのシフトを期待するものです。

もう1つの戦略は、ブランド・リレーションシップの強さを、購買以外の活動に結びつけていくという考え方です。顧客の中には購買よりも、新しい顧客の紹介、クチコミ、有益な情報のフィードバックといった、購買以外の価値行動を期待したほうがいい人もいます。

セグメントD:絆が形成されておらず購買も低い顧客

左下のセグメントDは、ブランド・リレーションシップが形成されておらず、購買も積極的でない顧客です。セグメントDの顧客には、伝統的なブランド・マネジメントの考え方を適用するといいでしょう。つまりブランド・リレーションシップ以前の問題として、認知率やセイリエンスの向上、ブランド自体の理解と好印象の形成、好ましいイメージの効果を阻害している要因の排除といった課題に取り組むことになります。

VBマップ:市場における受け入れられ方を分析する

RPマトリクスに続いて、VBマップをご紹介します。VBマップ(volume‐balance map:絆バランス・マップ)は、市場における自社ブランドの「受け入れられ方」がわかる分析ツールです。

VBマップはブランド認知、ブランド態度、ブランド・リレーションシップという3次元を組み合わせることで、市場における自社ブランドの状態を詳細に記述することができます。またRPマトリクスが、ある1つのブランドを対象とした分析ツールであるのに対して、VBマップでは複数のブランドを対比する形で分析します。

VBマップは、ブランド同士の相対的な位置関係を描くことによって、市場における自社顧客基盤の量的および質的特徴を明確化します。したがって顧客ロイヤルティという観点からブランドの市場ポジショニングや競争状態を知るための強力なツールとなります。

5層分析

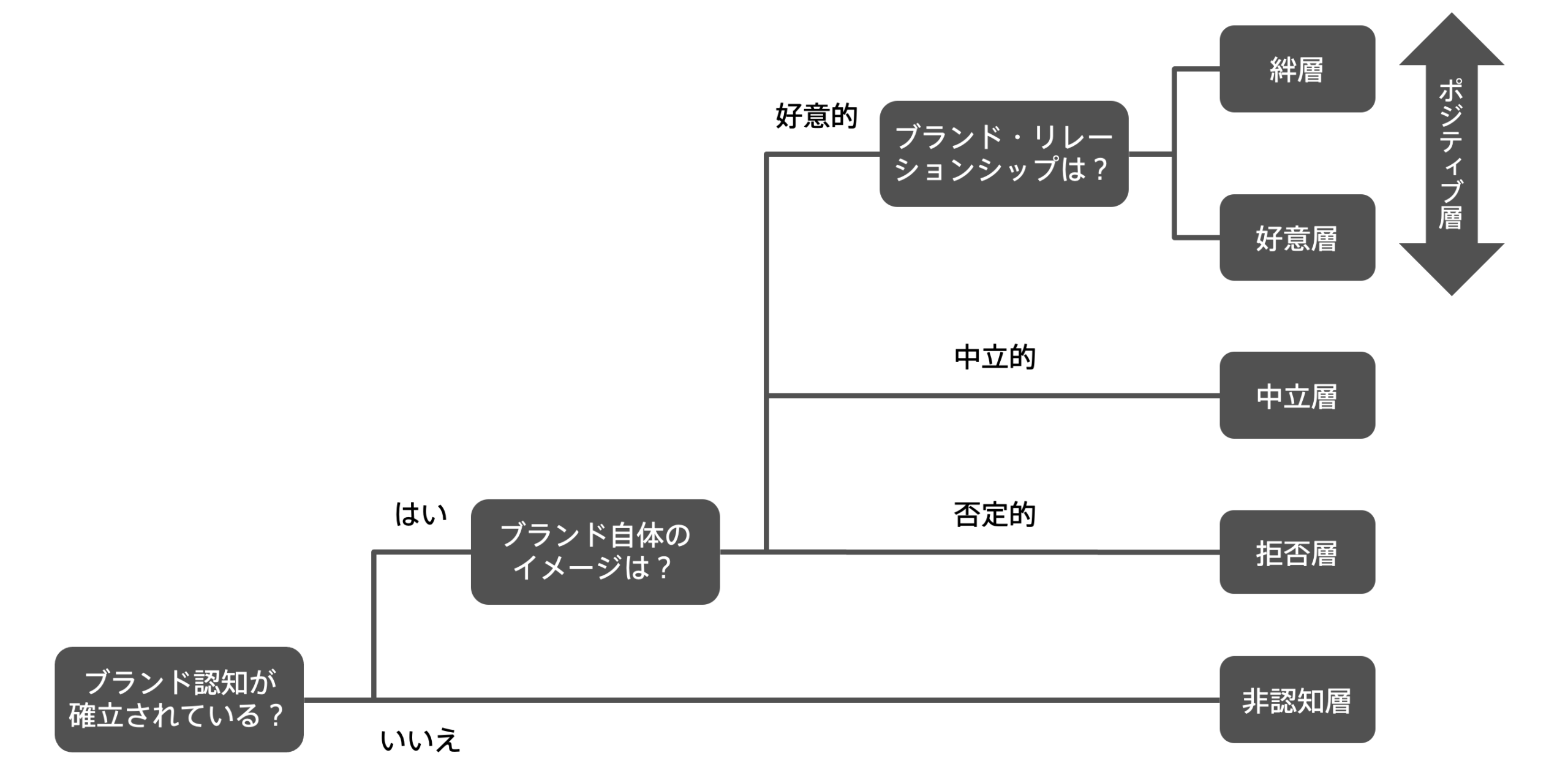

VBマップを作成するには、まず「5層分析」を行います(図3)。自社ブランドについて、(1)ブランド認知が確立されているか、(2)ブランド態度は肯定的か、中立的か、否定的か、(3)ブランド・リレーションシップが十分に形成されているかという点から消費者を分類します。

すると、自社ブランドにリレーションシップを形成している者(絆層)、リレーションシップは形成していないが肯定的な印象を抱いている者(好意層)、中立的な印象を抱いている者(中立層)、否定的な印象を抱いている者(拒否層)、自社ブランドを知らない者(非認知層)の5層に分解できます。

自社ブランドについての分析が終わったら、同様の分析を、複数の競合ブランドについて行います。こうすることで、自社ブランドおよび競合ブランドの顧客構造が明らかになります。

ポジティブ・ボリュームとポジティブ・バランス

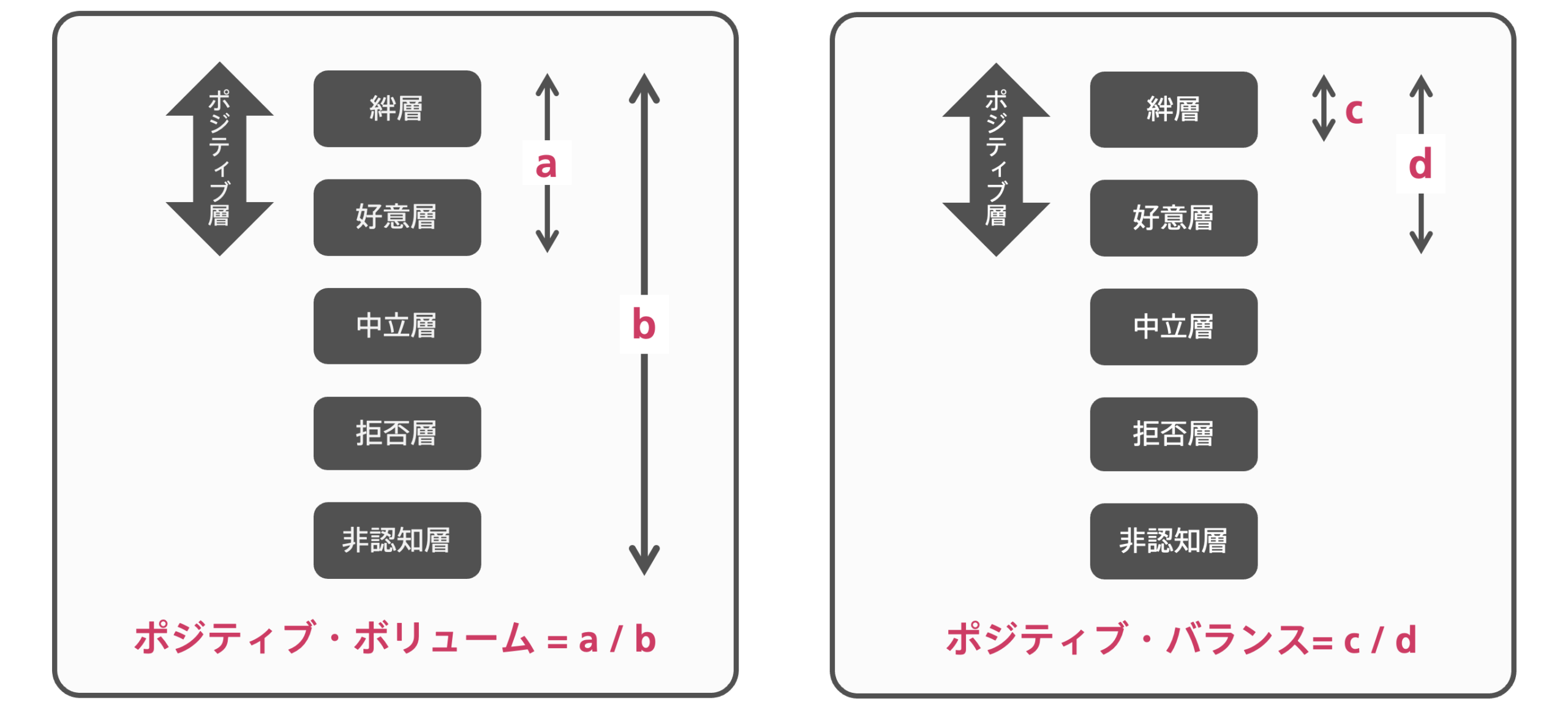

5層分析の結果にもとづいて、ブランドごとに「ポジティブ・ボリューム」と「ポジティブ・バランス」を算出します(図4)。

ポジティブ・ボリュームとは、市場におけるポジティブ層(そのブランドに肯定的な評価をしている顧客)の規模であり、ポジティブ評価の量的側面(そのブランドは市場にどの程度好意的に受け入れられているのか)を示すものです。具体的には、市場における絆層と好意層の大きさであり、(絆層+好意層)/(絆層+好意層+中立層+拒否層+非認知層)という式で計算されます。

ポジティブ・バランスとは、ポジティブ層に占める絆層の割合であり、そのブランドの肯定的な評価が、ブランド自体のイメージによるものか、あるいはブランドとの心理的な結びつきによるものかの傾向を示すものです。ポジティブ・バランスは、ポジティブ評価の質的側面(そのブランドは市場にどのように好意的に受け入れられているのか)を表すことになります。具体的には、肯定的な評価をしている顧客の中の、ブランド・リレーションシップを形成している者の割合として、絆層/(絆層+好意層)という式で計算されます。

これらにより、そのブランドの肯定的な評価が、ブランド自体のイメージによるものか、あるいはブランドとの心理的な結びつきによるものかの傾向を示せます。

VBマップの完成

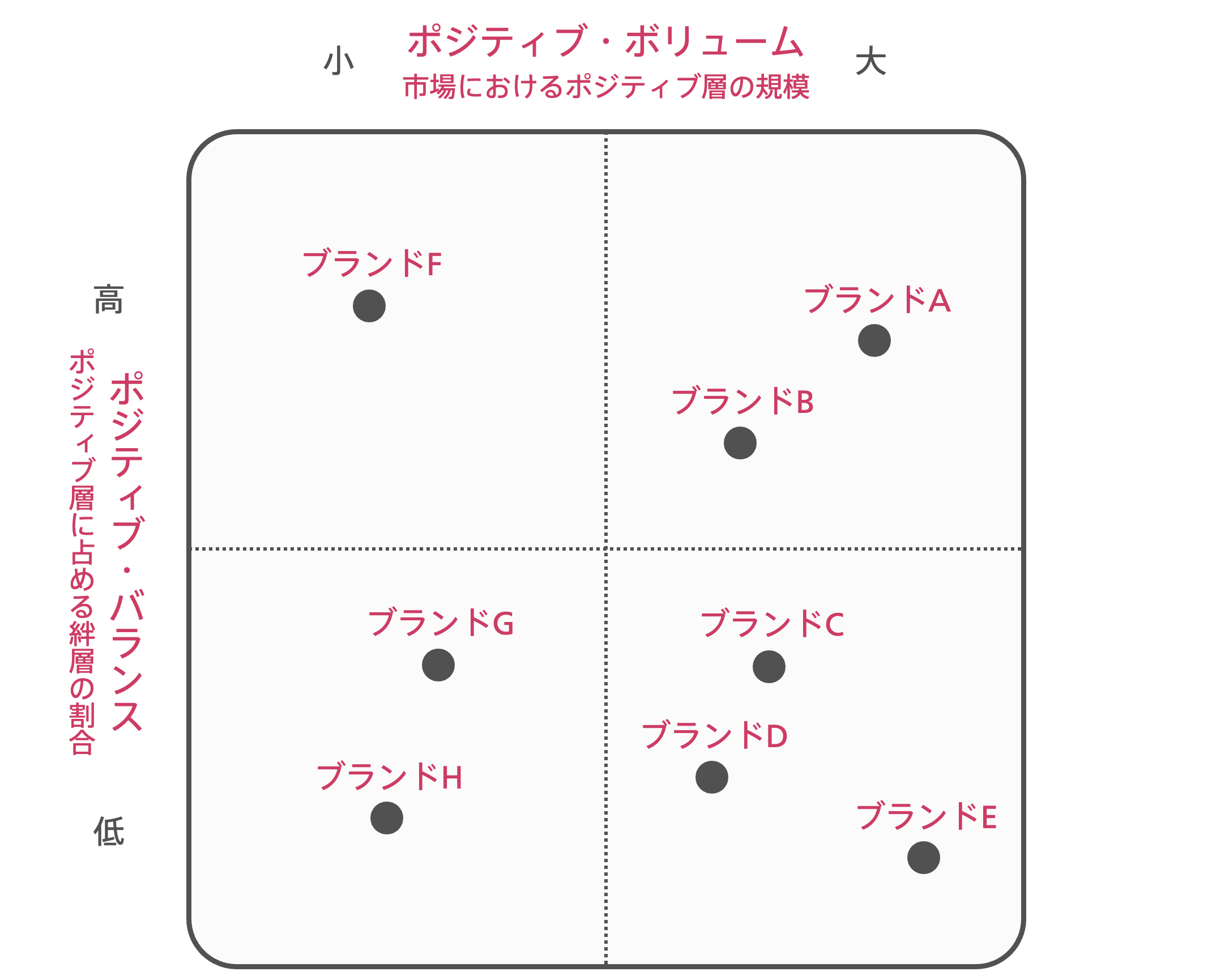

すべてのブランドについてポジティブ・ボリュームとポジティブ・バランスが計算できたら、これら2つの変数の値を用いて各ブランドをマップ上に布置していくことで、VBマップができあがります(図5)。

VBマップでは、より多くの顧客に好まれているブランドほど、右寄りに布置されることになり、ブランド・リレーションシップを形成している顧客が多いブランドほど、上方に布置されることになります。

図5に示した架空の例では、ブランドAやブランドBは、多くの顧客から肯定的に評価されており、しかもブランド・リレーションシップを形成している顧客が多いことがわかります。ブランドC〜Eは多くの顧客から肯定的に評価されていますが、リレーションシップを形成している顧客は必ずしも多くありません。ブランドFは一部の顧客に強く愛されているブランドです。そしてブランドGとブランドHは、肯定的な評価をする顧客も、リレーションシップを形成している顧客も、比較的少ないことがわかります。

VBマップの解釈

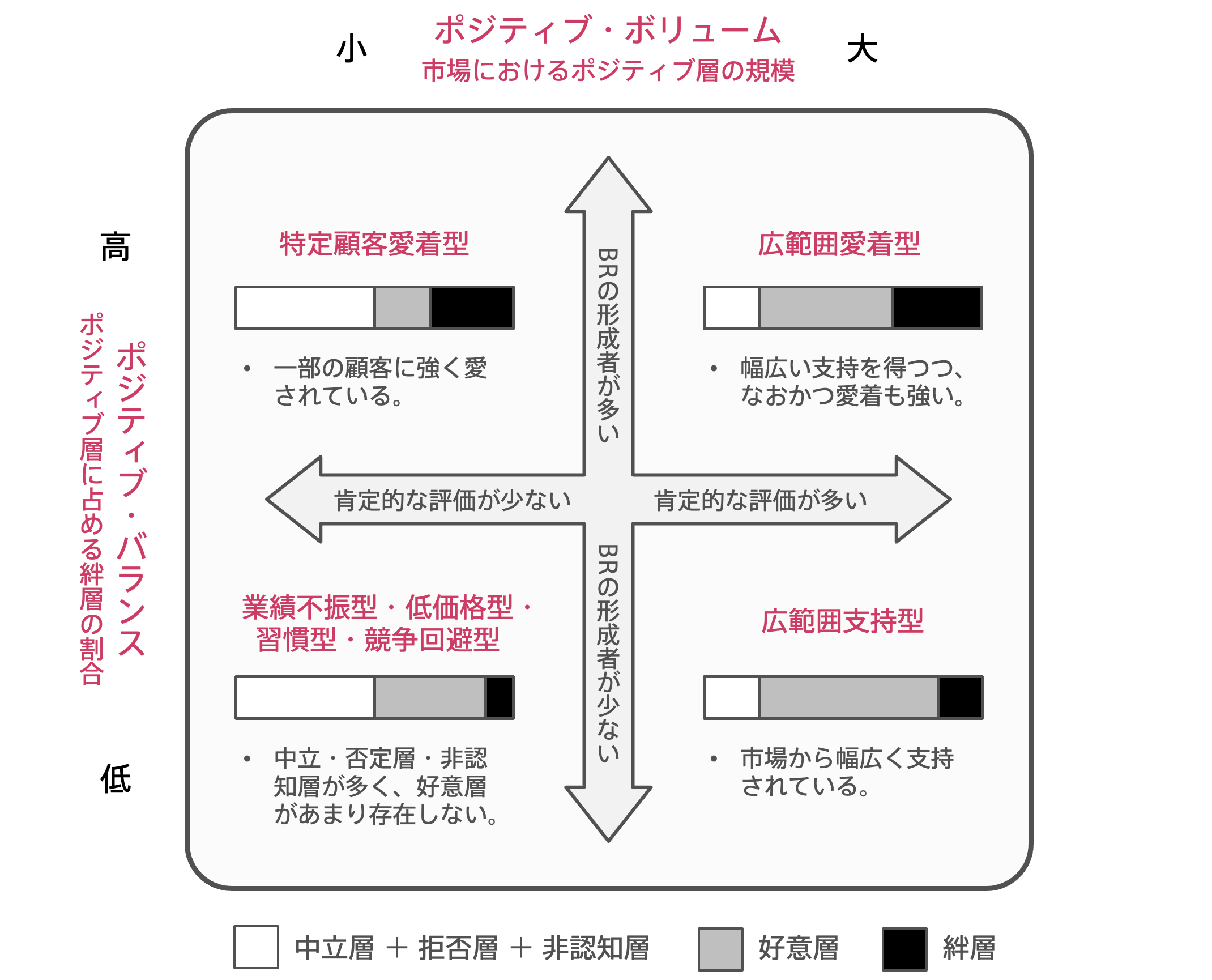

VBマップを構成する4つのセルについて、それぞれの特徴を整理しておきます(図6)

<右上方向:広範囲愛着型>

右上方向に位置するブランドは「広範囲愛着型」です。多くの顧客から肯定的な評価を得ており、なおかつブランド・リレーションシップを形成している割合も大きいという特徴があります。品質やブランド自体のイメージに対する評価だけでなく、ブランドへの愛着も十分に形成されているブランドです。

<右下方向:広範囲支持型>

右下方向に位置するブランドは「広範囲支持型」です。多くの顧客から肯定的な指示を得ていますが、ブランド・リレーションシップを形成している顧客の割合は少ないという特徴があります。広範囲支持型のブランドは、製品そのものの品質やパフォーマンス、ブランド自体のイメージなどが、ブランド・エクイティの駆動力となっていると考えられます。

<左上方向:特定顧客愛着型>

左上方向に位置するブランドは「特定顧客愛着型」です。肯定的な評価をしている顧客は必ずしも多くないものの、一部の顧客に強く愛されているという特徴があります。好みがはっきりと分かれる、個性的なブランドが多いと考えられます。

<左下方向:業績不振型、低価格型、習慣型、競争回避型>

左下方向に位置するブランドには「業績不振型」「低価格型」「習慣型」「競争回避型」という複数のタイプがあります。これらは肯定的な評価をしている顧客が相対的に少なく、なおかつブランド・リレーションシップを形成している顧客も比較的少ないという特徴があります。

中立層や拒否層が多いために、市場におけるブランド評価が低く、売上や利益に苦戦しているケースが多いのですが、低価格や習慣(あるいは惰性)によって購買されていたり、代わりになるブランドが他に存在しないことで、十分な売上や利益を達成している場合もあります。

実務における活用ポイント

今回はブランド・リレーションシップのマネジメントに取り組む最初のステップとして、顧客基盤を分析するツールを紹介しました。2つのツールを、実務で活用するポイントをまとめてみましょう。

- RPマトリクスは、ブランド・リレーションシップという心理状態と購買量や購買額という行動傾向を組み合わせたものであり、自社ブランドの顧客をいくつかのセグメントに分解することで、顧客基盤の状態を確認できるものでした。

- VBマップはブランド・リレーションシップの状態とブランドに対する認知や評価の状態を組み合わせることで、市場における自社ブランドの受け入れられ方を確認できるものでした。

- RP マトリクスがブランド内比較を前提としたものであるのに対して、VB マップはブランド間比較を前提としていました。

RPマトリクスとVBマップを実践で活用するには以下のような手順をとります。

- RPマトリクスで顧客基盤の実態を把握し、各セグメントの割合を見ます。

- VBマップで、自社ブランドのタイプを確認し、今後目指すべき方向を考えます。

- RPマトリクスとVBマップでの分析結果を基に、セグメントごとの適切なアプローチ方法、市場でのポジショニング戦略を講じます。

RPマトリクスとVBマップを作成すれば、自社ブランドの状態が手に取るようにわかるはずです。またそれによって、いくつもの打ち手が見えてくると思います。これらのツールを活用して、他社とは異なるユニークな戦略を策定することが、ブランド・マネジメントを成功に導くために大切です。

なお今回は2つのツールについてごく簡単に説明してきました。RPマトリクスやVBマップに実際に取り組むには、若干のコツがあります。マトリクスの解釈や戦略策定については拙著『ブランド・リレーションシップ』をご覧ください。次回はより具体的なマネジメント手法について説明をしていきます。

参考文献

- 久保田進彦 (2014).「ブランド・リレーションシップの戦略」田中洋編「ブランド戦略全書』(pp.49-74) 有斐閣。

- 久保田進彦 (2024).『ブランド・リレーションシップ』有斐閣.