ブランド・リレーションシップのマネジメント‐2

《リレーションシップの活用と形成》

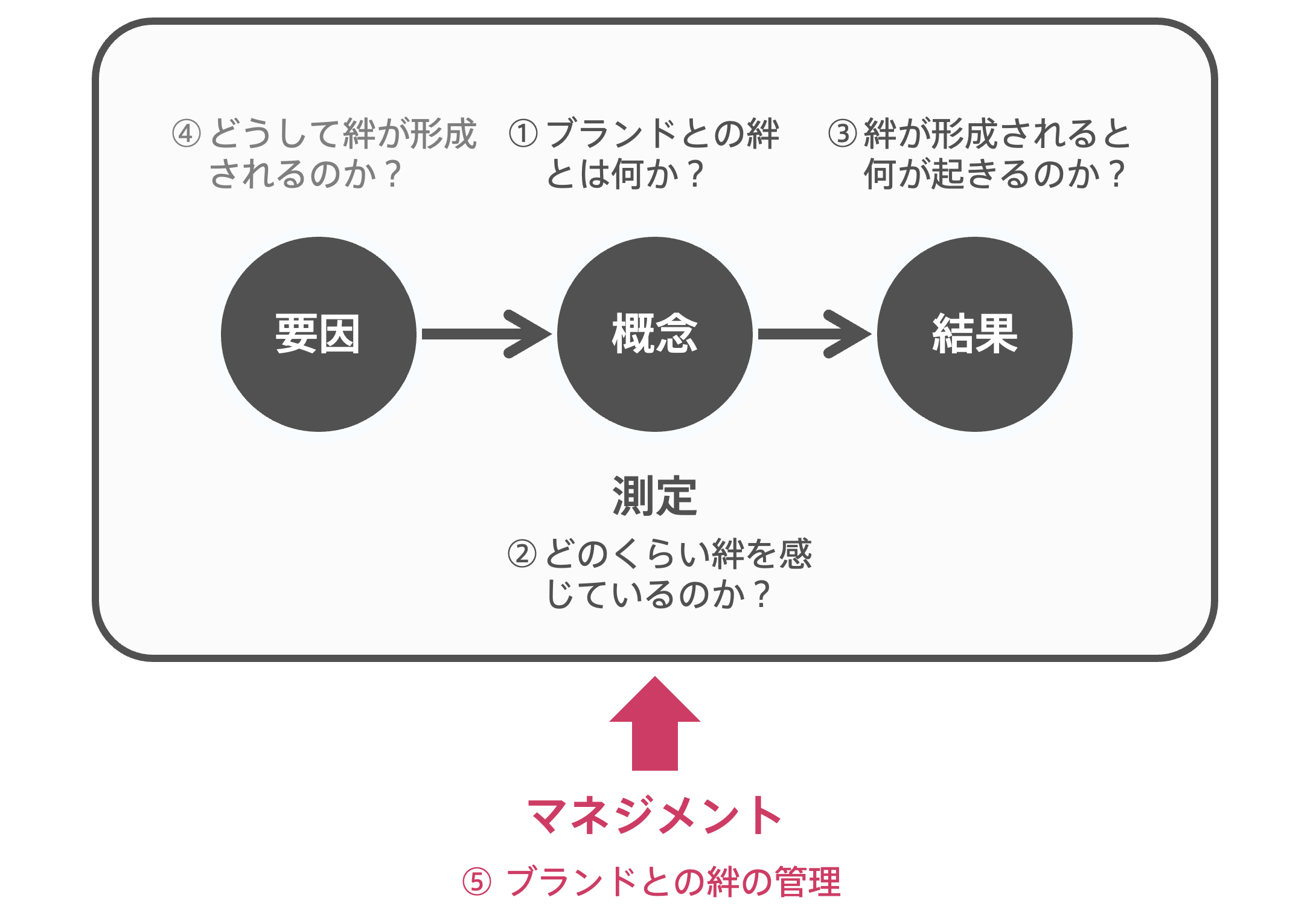

ブランド・リレーションシップ入門講座のマネジメント編の第2回目です。第7回目のテーマはブランド・リレーションシップの「活用」と「形成」です。ブランド・リレーションシップに取り組むには、「形成」だけでなく「活用」を意識することも重要です。具体的に解説していきます。

2つの視点:活用と形成

ブランド・リレーションシップのマネジメントでは、「いかにしてブランド・リレーションシップを形成するか」に注目しがちです。しかし実際には「形成」だけでなく「活用」という重要な課題もあります。

- 形成:まだ自社ブランドに絆を感じていない顧客との間に、新たにブランド・リレーションシップを形成すること

- 活用:既にリレーションシップが形成されている顧客を経営資源として活用すること

このように活用と形成を分けて捉え、それぞれに対してどの程度力を注ぐのかを検討することは、とても大切です。

ブランド・リレーションシップの「形成」が、まだ自社ブランドに絆を感じていない顧客との間に新たにブランド・リレーションシップを形成することだとしたら、ブランド・リレーションシップの「活用」は、すでにリレーションシップが形成されている顧客を経営資源として活用することです。このように活用と形成を分けて捉え、それぞれに対してどの程度力を注ぐのかを検討することは、とても大切です。

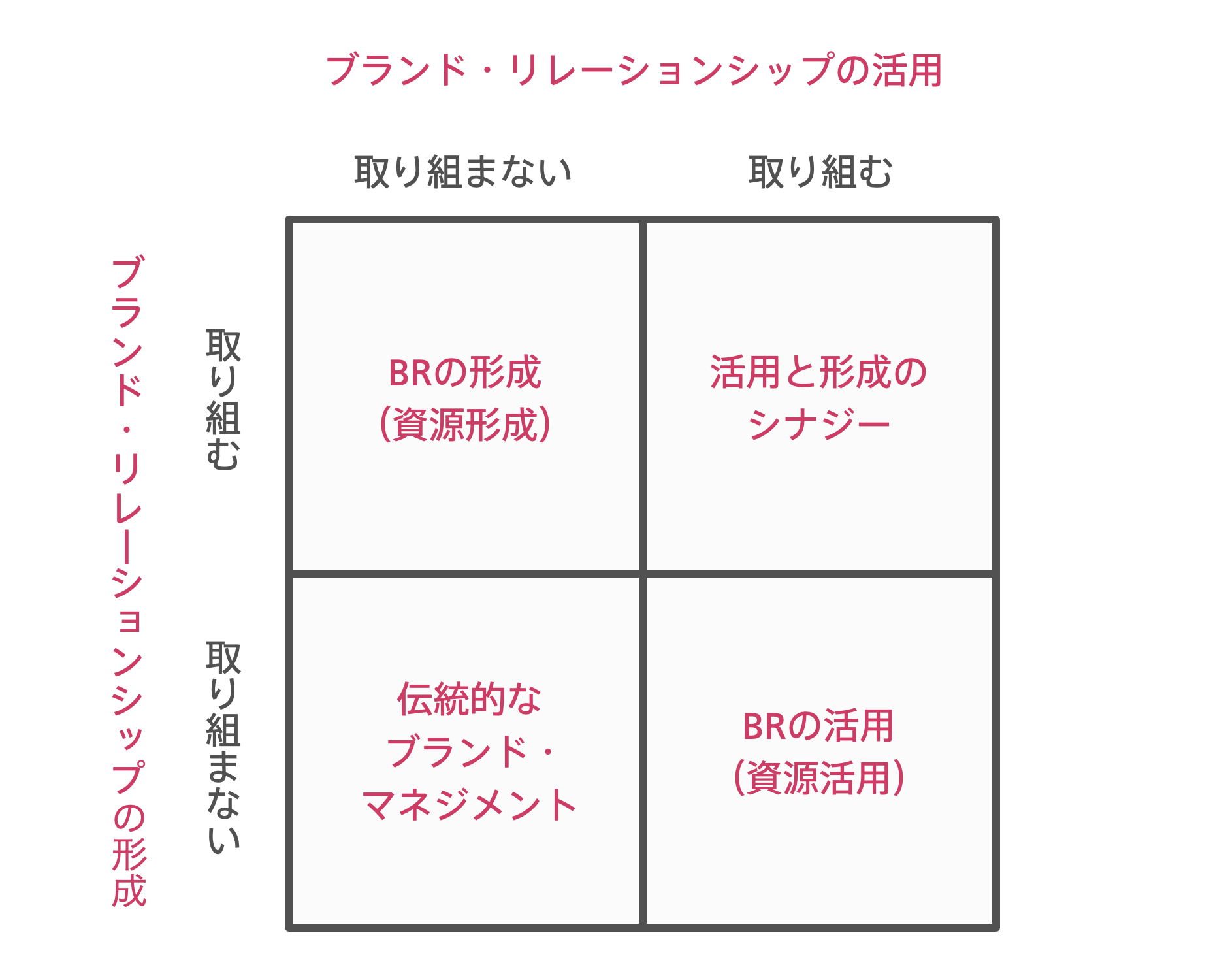

図2はブランド・リレーションシップの活用と形成の関係について整理したものです。活用と形成という2つの課題を組み合わせると4つの選択肢が生まれます。そしてブランド・リレーションシップのマネジメントは、これら4つの選択肢のいずれに取り組むかの検討から始まります。

ブランド・リレーションシップについて戦略的に考える場合、活用も形成もしないという選択肢があることを忘れないでください。ブランドの中には、消費者と絆を形成するよりも、品質、デザイン、あるいは価格の魅力などで勝負したほうが良いものもあります。この場合は従来からある、伝統的なブランド・マネジメントに取り組むことになります。ブランド・リレーションシップにあえて関わらないというのも、戦略的な意思決定の1つです。

マーケティング効果から考える

活用と形成のバランスについて検討するには、ブランド・リレーションシップに期待するマーケティング効果から考えるのが良いでしょう。まず、ブランド・リレーションシップにどのような効果を求めるかを明らかにし、それを達成するにはブランド・リレーションシップの形成に力を入れるべきか、活用に力を入れるべきか、あるいは両方に同時に取り組むべきかを検討するのです。

第4回で説明したように、ブランド・リレーションシップには、様々な効果があります。頑健な継続購買傾向、価格容性、アップグレードといった購買効果もあれば、肯定的なクチコミ発信、否定的な情報への抵抗(免疫効果・ガーディアン効果)、ブランドに対する支援といった購買以外の効果もあります。

これらの効果はいずれも大切ですが、第4回の「ブランド・リレーションシップの相対的効果モデル」で明らかになったように、「支援」はブランド・リレーションシップの特徴的な効果です。またそのなかでも「顧客知識の提供」(革新や改善のためのアイデアとなる有益な情報を、顧客が企業にフィードバックしてくれること)は、製品開発や製品改善、ブランド・ポジションの変更、その他さまざまなマーケティング活動に対して有益な示唆をもたらします。

ブランド・リレーションシップが形成された消費者は、そのブランドに対する強い愛着と深い知識を活用して、ブランド・コミュニティのリーダーを担当してくれたり、アドボケイツとして活躍してくれたりすることもよくあります。ブランド・リレーションシップからもたらされるマーケティング成果を、購買効果だけに限って考えるべきではないのは明らかです。

活用と形成が両立した好例:リコーの「GR」シリーズ

活用と形成のバランスに、話を戻しましょう。ブランド・リレーションシップの活用と形成を効果的に両立させた好例として、リコーの高級コンパクトカメラ「GR」シリーズが挙げられます(久保田・大竹, 2016)。GRシリーズは1996年に発売されたGR1以来、熱心な顧客との相互作用を通じて進化を遂げてきました。

熱心な顧客からの提案を「スナップ・シューター」というコンセプトへと昇華させ、2005年のGR DIGITALとして具現化しました。また、ユーザーとの対話を通じて「GRらしさ」を構築していきました。さらに、プロ写真家やテクニカル・ライターとの撮影会などのイベントを通じた直接交流、ハイアマチュアとの双方向型コミュニケーション、写真好きの販売スタッフとの継続的な対話など、多層的なアプローチを展開しました。これらにより新たなファン層を開拓し、「本物」「正統派」というブランド・イメージの確立にも成功しました。

特筆すべきは、従来から存在した献身的なファンの存在によってブランド・コンセプトが磨かれ、その魅力的なコンセプトが新たなファンを呼び、さらにファンがファンを呼ぶという好循環が生まれた点です。これは「活用」と「形成」が相乗効果を発揮した典型例と言えるでしょう。

まとめ

今回は、ブランド・リレーションシップのマネジメントでは「形成」と「活用」という2つの課題があること、ブランド・リレーションシップの生み出す成果は幅広く捉えたほうが良いことを述べました。

繰り返しになりますが、自社ブランドにまだリレーションシップを抱いていない顧客との間に新たにブランド・リレーションシップを「形成」することも大切ですし、すでに自社ブランドにリレーションシップを形成している顧客を経営資源として「活用」することも大切です。そしていずれにおいても、ブランド・リレーションシップからもたらされるマーケティング成果を、購買だけでなく幅広く捉えることが必要です。

参考文献

- Aaker, Jennifer L. (1997). Dimensions of Brand Personality. Journal of Marketing Research, 34 (3), 347-356.

- Hoshi, Akiko, and Yoshida, Tomoko (2016). Fell in Love at First Sight! or started as a Friend? One Hundred Stories of How Customers Fell in Love with a Brand. In Deborah S. Fellows (Ed.), ESOMAR Global Qualitative 2016 (pp. 196-208). Amsterdam, Netherlands: ESOMAR.