ブランド・リレーションシップのマネジメント‐4

《リレーションシップの形成を促す》

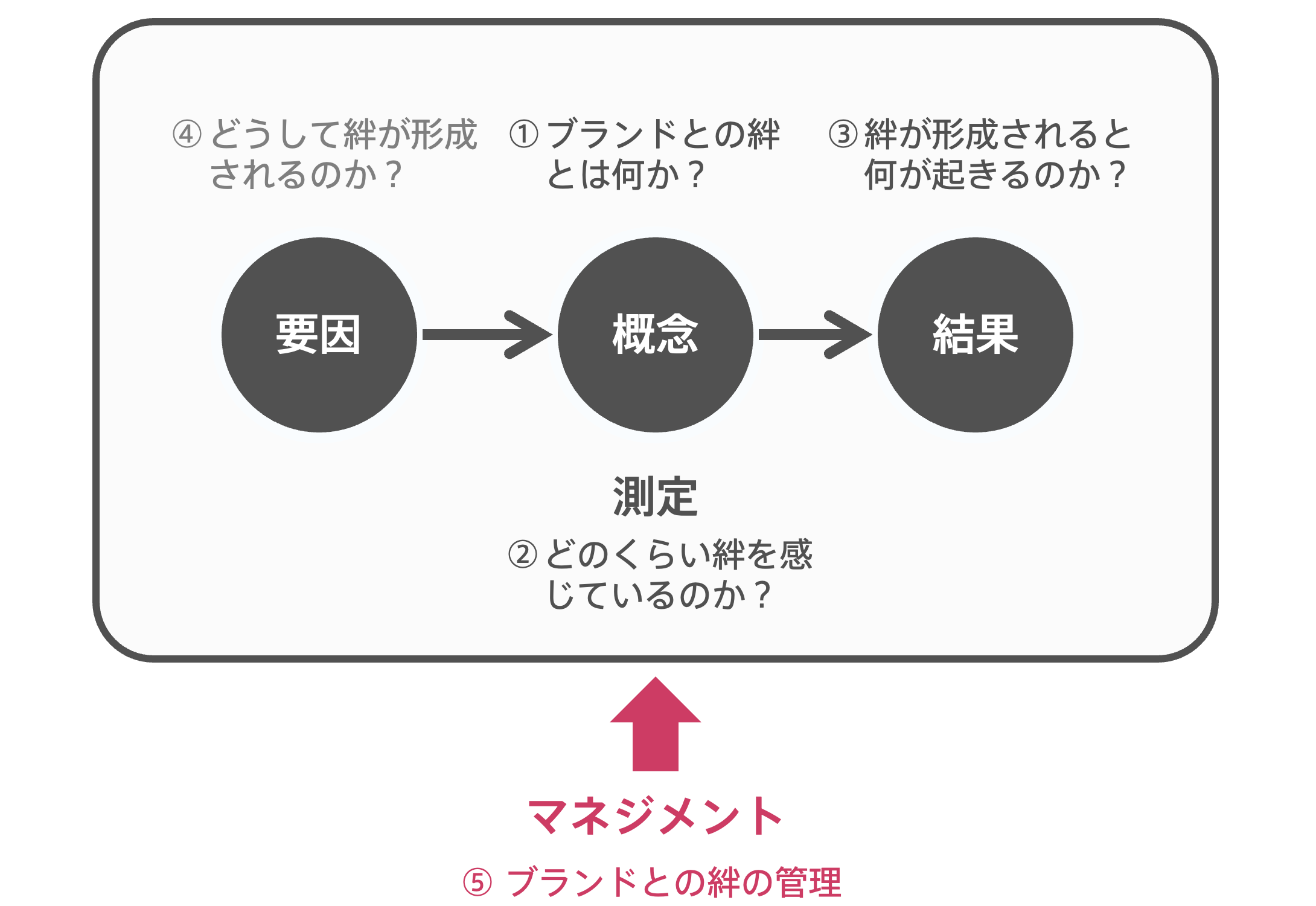

ブランド・リレーションシップ入門講座のマネジメント編の第4回目です。前回に続きブランド・リレーションシップの「形成」がテーマです。今回はブランド・リレーションシップの形成プロセスをさらに掘り下げます。顧客にとって最適なリレーションシップ・スタイルの選択から具体的な顧客体験のデザインまで、3つのポイントとともに説明します。

ターゲット顧客とリレーションシップ・スタイルの組み合わせ

前回、ブランド・リレーションシップを形成するためには、「顧客のブランド経験」の理解から始める必要があるとお伝えしました。そして自社ブランドとの間にリレーションシップを形成している顧客が、過去にどのようなブランド経験をしてきたかを、ブランド・ヒストリーという手法によって理解することを提唱しました。

顧客のブランド経験が十分に理解できたら、次にターゲット顧客とリレーションシップ・スタイルの組み合わせについて考えます。

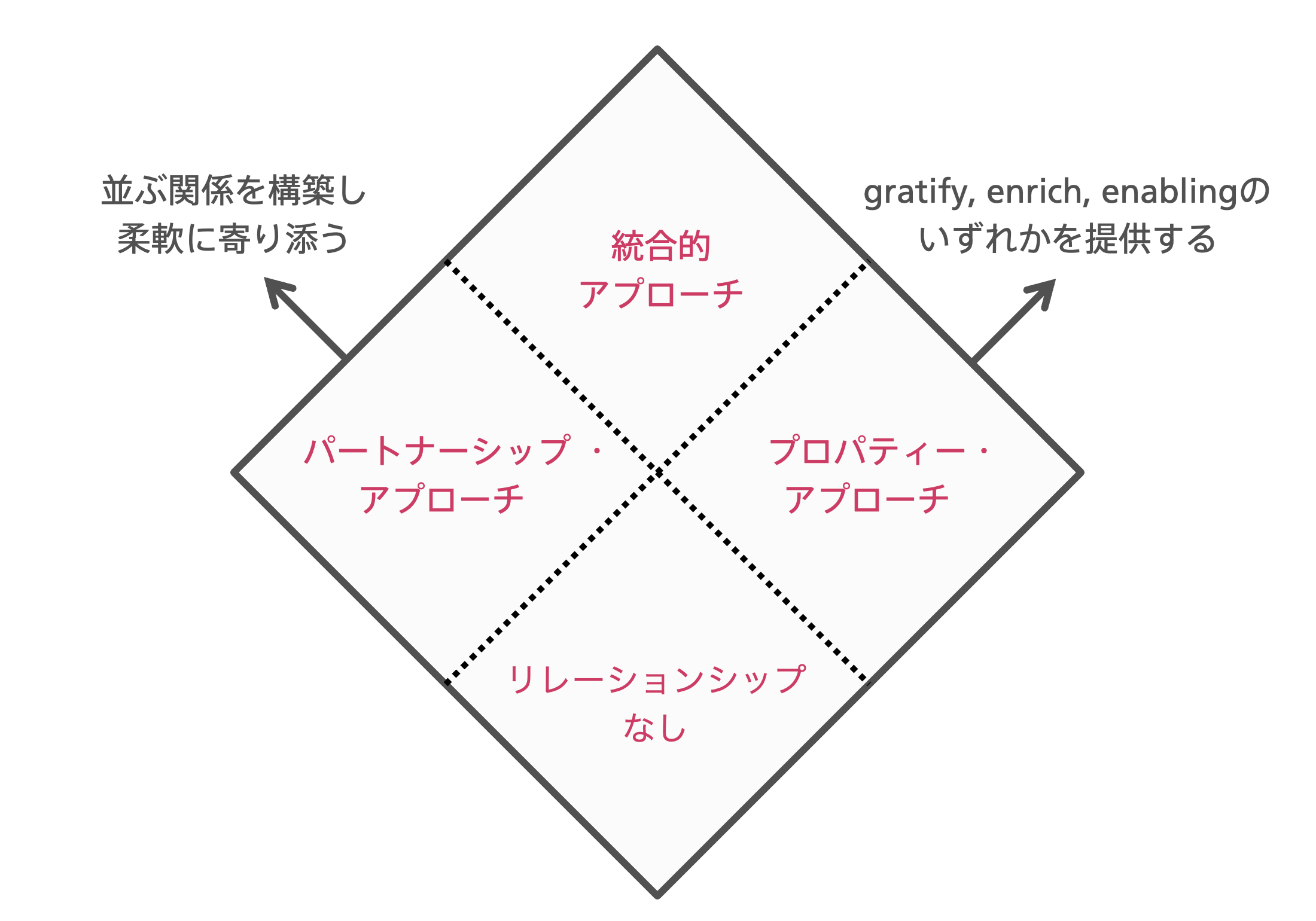

第2回および第5回で説明したように、ブランド・リレーションシップにはプロパティー・アプローチとパートナーシップ・アプローチという2つのスタイルがあります。また本講座では詳しく説明しませんでしたが(第2回の最後で触れたように)ブランド・リレーションシップには6つの側面があります。

ブランド・リレーションシップのマネジメントでは、自社ブランドのターゲット顧客にとって、これらのアプローチや側面のいずれが特に大切かを検討していきます。

プロパティー・アプローチ

プロパティー・アプローチに基づいてブランド・リレーションシップを形成するには、自社ブランドが顧客にとって自己表現や自己確認の小道具となるように工夫する必要があるでしょう。つまり、「私らしさ」を表現したり、確認したりできるブランドとなるように、顧客のブランド経験をデザインしていくことになります。

しかし、ここで1つ疑問が生じるはずです。ブランドによって実感したり、表現したりする「私らしさ」は、どのようなものでも良いのでしょうか。

「私らしさ」のなかには、ネガティブなものもあるはずです。たとえば、「私は陰鬱で楽しくない人だ」と実感している人は、「陰鬱で楽しくないブランド」との間に絆を形成したくなるでしょうか。おそらく、そんなことはありません。消費者は、「自らが望む私らしさ」を実感したり表現したりできるブランドに、心理的な結びつきを形成しやすいと考えられます。

こうした観点に立つと、プロパティー・アプローチに適したブランドの傾向が見えてきます。具体的には、ブランド経験を通じて顧客を快楽的に喜ばせられる(gratify)、自分のことをより豊かに感じられるようにできる(enrich)、自己効力感や統制感を育み、自分の可能性が高まったように感じられるようにできる(enabling)ことです(Park et al., 2006)。自己を満足させ、豊かにし、自己の可能性を高めるブランドに対して、顧客は心理的結びつきを形成しやすくなるわけです。

なおこれら3つの要素を強化するのは、ブランドのステータス性を高めるという意味ではありませんので、気をつけてください。

パートナーシップ・アプローチ

パートナーシップ・アプローチに基づいてブランド・リレーションシップを形成するには、ブランドが、顧客にとって自らの経験や感情を分かち合ってくれる存在として認識され、「私たち」という視点から認識されるように工夫する必要があります。

ここで鍵となるのが、第5回で紹介した「プロパティー・パートナー・モデル」にも組み込まれている「並ぶ関係」です。並ぶ関係というのは、(a)すぐそばにいて、(b)向かい合うのではなく並び合うような位置にあり、(c)共通の関心を持ちながら、(d)一緒に何かをしている関係です。またそこには(e)同等で対等であり、(f)共感的なコミュニケーションが可能な状態にあるという意味が含まれています(やまだ, 1990)。

ブランドのパートナー化を促すには、顧客がブランドとの間に「並ぶ関係」を感じることが必要です。いいかえれば、顧客にとって「寄り添う」存在と認識されることが何よりも大切となります。

最適なスタイルの選び方

ブランドのアイデンティティが顧客に gratify、enrich、enabling という3つの要素のいずれかを十分に提供できるものであれば、プロパティー・アプローチを採用することができるでしょう。また顧客との間に並ぶ関係を構築し、彼・彼女らに柔軟に寄り添えるブランドであれば、パートナーシップ・アプローチを採用することができるでしょう。

ブランドの中には、プロパティー・アプローチとパートナーシップ・アプローチの双方を両立できるものもあるし、逆にいずれにも適さないブランドもあります。したがって、まずそのブランドのアイデンティティを十分に理解したうえで、ブランド・リレーションシップを形成できる見込みがどの程度ありそうか、またプロパティー・アプローチとパートナーシップ・アプローチのそれぞれがどの程度適しているかを冷静に検討することが必要です。

こうしてプロパティー・アプローチを目指すか、パートナーシップ・アプローチアプローチを目指すか、あるいは両方を組み合わせていくか、つまりリレーションシップのスタイルが定まっていきます。

顧客のブランド経験をデザインする3つのポイント

リレーションシップのスタイルが定まったら、いよいよ顧客のブランド経験をデザインしていく段階です。当然のことながら、顧客のブランド経験は企業の思いのままにはなりません。むしろそれは顧客自身の私的な経験であったり、身近な他者(家族・友人・同僚など)とのやりとり、あるいはソーシャル・メディアやウェブサイトからの影響によるブランド経験であったりします。しかしその一方で、こうした経験が、企業のマーケティング活動と完全に無関係というわけでもありません。日々のマーケティング活動が、それらに影響を及ぼすこともあります。

大切なのは「日常的なマーケティング」の積み重ね

ブランド・リレーションシップの代表的な研究者であるフルニエは「ブランドが活動的なリレーションシップ・パートナーとして見なされるために、騒々しい戦略に携わる必要はない」(Fournier, 1998, p.345) と指摘しています。

その理由は「マーケティング計画や戦術の日々の実践が、ブランドが消費者との関係における自らの役割を遂行するためにとった行動として解釈されうる」(同) からです。フルニエが指摘するように、ブランド・リレーションシップは日常的なマーケティング・ミックスの積み重ねによって形成されていきます。

こうした観点から、ブランド・リレーションシップの形成に結びつく顧客のブランド経験について考えてみましょう。ポイントは3つあります。

ポイント1:自己相似的なアイデンティティ展開

ブランド・リレーションシップの形成でまず大切なのは、ブランドのアイデンティティを隅々にまで浸透させることです。ファンが多いブランドを見回すと、いつ、どこから見ても、そのブランドの「らしさ」が一貫していることに気づくと思います。

私はこのような状態を「自己相似的なアイデンティティ展開」と呼んでいます。自己相似性とは、自然科学分野で用いられることの多い概念であり、部分と全体が相似していることをいいます。その代表例がロマネスコです。自己相似的なアイデンティティ展開は私の造語ですが、ブランドのアイデンティティの一貫性を表すのに適切な言葉だと考えています。

自己相似的なアイデンティティ展開が達成されている場合、いかなるマーケティング要素のいかなる細部を拡大したときにでも、そこからブランド・アイデンティティが再現されることになります。これは容易なことではありませんが、ブランド・リレーションシップの形成において常に意識すべき重要な事柄です。

自己相似的なアイデンティティ展開は、ブランドの理念、哲学、モットー、パーパスといった抽象的な概念が、設計思想、デザイン、素材や製造方法、鍵となる製品特徴、使用場面といった具体的次元に染み込むことで達成されます。また組織のメンバー(従業員)がブランドのアイデンティティを十分に理解していることも大切です。

ポイント2:ブランド・セイリエンスの維持

自己相似的なアイデンティティ展開とともに大切なのが、ブランド・セイリエンスです。第5回で紹介した「プロパティー・パートナー・モデル」からも明らかなように、常にそのブランドを意識してもらい、心の中で中心的位置を占有することは、ブランド・リレーションシップの形成のポイントです。

複数のタッチ・ポイントを組み合わせてブランドへの接触頻度を高めることは、ブランド・セイリエンスを維持するための有効な手段となります。ブランド製品そのものへの接触はもちろん、ネーム、ロゴ、シンボル、スローガンといったブランド要素への接触頻度を高められれば、ブランド・セイリエンスを高い状態で維持することが可能です。

ポイント3:記憶を創るコミュニケーション

ブランド・リレーションシップ形成の3つめのポイントは「記憶を創るコミュニケーション」です。ブランド・リレーションシップには、その人の過去の経験や思い出が基盤となっていることが多く見られます。

こうした記憶は心理学で「自伝的記憶」といわれます。つまりブランド・リレーションシップを形成するには、ブランドと結びついた好ましい自伝的記憶を形成することが有効となります。

ブランドと結びついた好ましい自伝的記憶が形成されるには、そのブランドとともに「好ましい経験をしてもらう」ことが重要です。将来、思い出となるような体験や経験のサポートをするわけです。それはブランド自体の使用経験かもしれませんし、ブランドと関連した広告コミュニケーション活動、PR活動、CSR活動を通じての経験かもしれません。

ブランドと結びついた好ましい自伝的記憶が形成されるには、そのブランドの経験を「好ましい形で思い出してもらう」ことも大切です。心理学者によると、自伝的記憶は必ずしも事実に忠実なものではなく、繰り返し想起されることで作り変えられていくものだそうです(佐藤, 2007, 2008)。思い出というのは、実際の経験が再構成されることで生まれます。こうした人間の心理特性に配慮すると、ブランドとの経験を「良いものであった」と思い出してもらうことが大切になります。

以上をまとめると、記憶を創るコミュニケーションは「思い出の種をまく」活動と、「思い出を育む」活動から構成されるといえるでしょう。いうまでもなく、思い出の種まきを怠っていれば、肯定的な記憶を育てることは難しいはずです。

しかしまた、思い出を育てようと努力しなければ、肯定的な記憶は形づくられません。記憶を創るコミュニケーションには「思い出の種をまく活動」と「思い出を育む活動」の双方が重要となります。企業はこれら2つの活動を区別し、双方をバランスよく展開するべきです。

なお、これら記憶を創るコミュニケーションの実践には、十分な倫理的配慮が必要だということを忘れてはなりません。いかなる企業や組織であっても、個人の記憶や思い出を勝手に歪めるような行為は、決して許されないからです。したがって記憶を創るコミュニケーションは、有効性とともに危険性についても認識されるべきであり、また実践に際しては明確なガイドラインを設けることが求められます。

ブランド・リレーションシップは「骨太の戦略」

第7回から3回にわたり、ブランド・リレーションシップの「活用」と「形成」について説明してきました。また具体的なテクニックについても言及しました。いずれの内容もブランドリレーションシップのマネジメトにとって大切なものばかりですが、なかでも特に大切なのが、フルニエの指摘する「日常的なマーケティング」の積み重ねです。

第1回目でトップ・ジャーナルに掲載された研究成果を紹介し、ブランド力とはすぐに変わらないものだという説明をしました。そしてブランドとは非常に安定した経営資源であり、ひとたび強いブランドを構築できれば、継続して売り上げや利益を獲得できることを指摘し、「ブランド・マネジメントは瞬発性には乏しいかもしれませんが、骨太の戦略といえます」と述べました。

マーケティングの実務では「即効性のある施策」が好まれます。また「V字回復」といった言葉も人気です。しかし即効性のある施策は、どのくらい効果が続くでしょうか。あるいは、V字回復した数年後の業績はどうでしょうか。残念ながら、こうした点について言及される方はあまり多くありません。

ブランド・リレーションシップの強みは、上述したように「骨太の戦略」であることです。ひとたびブランド・リレーションシップが形成されると、安定的で継続的な効果が期待できます。そしてそのためには「日常的なマーケティング」を積み重ねることが大切になってきます。

ブランド・リレーションシップの戦略についてさらに詳細に理解されたい方は、拙著『ブランド・リレーションシップ』をお読みになったり、あるいは筆者に直接ご連絡いただければ幸いです。

参考文献

- Fournier, Susan (1998). Consumers and Their Brands: Developing Relationship Theory in Consumer Research. Journal of Consumer Research, 24 (4), 343-373.

- Park, C. Whan, MacInnis, Deborah J., and Priester, Joseph R. (2006). Brand Attachment: Con-structs, Consequences, and Causes (Foundations and Trends in Marketing Vol. 1.

- 久保田進彦 (2024).『ブランド・リレーションシップ』有斐閣.

- 佐藤浩一 (2007).「自伝的記憶の機能と想起特性」『群馬大学教育学部紀要 人文・社会科学編」56,333-358.

- 佐藤浩一 (2008).『自伝的記憶の構造と機能』風間書房.

- やまだようこ (1990).「イメージ画にみる母子関係 (その6): ならぶ母と私」『幼児の教育』日本幼稚園協会,89 (3),47-55.